瑞沃德對話Nature一作中國科學院物理研究所武迪博士

不久前,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心姜道華團隊和中國科學院生物物理研究所及趙巖團隊合作,通過冷凍電鏡單顆粒技術重構出囊泡單胺轉運蛋白VMAT2處于不同構象的高分辨率結構,揭示了VMAT2在運輸單胺底物過程中的構象變化及轉運機制。該研究成果以“Transport and inhibition mechanisms of human VMAT2”為題在國際學術期刊《自然》(Nature)發表。

▲ 文章在Nature頁面

本期【沃的研究所】,我們將對話文章的第一作者武迪博士,一起了解大腦神經遞質轉運體VMAT2的轉運及藥物抑制的分子機制。

▲ 武迪博士(右)與導師姜道華特聘研究員(左)

為神經學疾病的治療研究助力

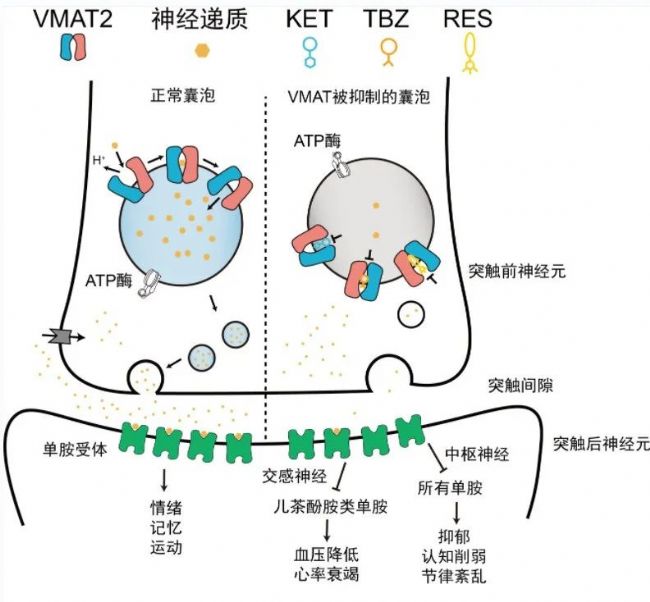

VMAT2的缺乏或功能紊亂會導致非常嚴重的單胺缺乏類疾病,比如帕金森、抑郁癥,這是現代社會比較關注的問題,也是武迪博士選擇VMAT2作為研究對象的主要原因,“我們希望通過探索VMAT2的轉運途徑,為這些神經學疾病的治療研究提供幫助。”

▲ 神經元中VMAT2的作用機制

課題組從結構入手,使用融合蛋白策略通過冷凍電鏡單顆粒技術解析了VMAT2與底物5-羥色胺,以及三種藥物分子的高分辨率復合物結構。

武迪博士坦言:“VMAT2分子量僅為56 kDa, 利用冷凍電鏡解析如此小的膜蛋白非常困難。”課題組參考了北京大學陳雷老師2021年在《Nature》發表的一篇題目為“Structural basis of inhibition of the human SGLT2-MAP17 glucose transporter”的文章,而后通過篩選融合蛋白位點,成功得到性質更加穩定,分子量增大的VMAT2樣品用于冷凍透射電鏡數據采集。

除了冷凍電鏡,武迪博士也提到了其他基礎實驗。“從樣品的制備開始,基因調取、載體構建、載體設計、突變體構建再到后面的同位素檢測,都是我們自己一步一步做出來的。需要用到的設備也很多,比如瑞沃德的PCR儀,在我們做載體構建的時候就起了很大的作用。還有瑞沃德的自動細胞計數等細胞與分子生物研究設備,都為課題組研究的順利開展提供了支持。”

▲ 武迪博士實驗室中的PCR儀

然而,實驗過程也不是一帆風順。比如,課題組在重組Nanodiscs(納米盤)保護純化得到的蛋白時,由于缺乏經驗,重構出來的樣品特別碎,大家都無從下手。

“調研文件、走親訪友,能問的人都問了,聽取了各種建議之后,我們做了非常多的嘗試,不同的純化條件、不同的重組條件,最后很幸運地拿到了非常穩定的樣品來進行電鏡分析。”

“不僅有實驗做不出來的壓力,也有國際競爭的壓力,過去這一年的時間很少睡覺,基本上都要到半夜兩三點。”

但對于做科研這個事,武迪博士一直保持著積極樂觀的心態:“實驗肯定是會有做不出來的時候,但遇到困難就一定要追根溯源的,從根本上去發現原因,然后再解決問題,這樣實驗也具有可重復性。”

結構生物學的執著探究

放棄清華錄取,堅定自己內心選擇

實際上,武迪博士在本科時,學的是生物技術。對于從小喜歡生物學現象的他來說,生物學是個自然而然的選擇,即使他學得最好的學科是數學和物理。

“我覺得生物并不像數學和物理一樣,用一個公式就可以去界定一個學科。對于我來說,生物學有更多有意思的機制和科學問題,這也是當時選擇生物專業的主要原因。”

隨著學習的深入,以及碩士導師的交流,武迪博士了解到更微觀的、分子層面的知識,發現了自己更感興趣的東西,便在研究生的學習中加深了對結構生物學的理解與探究。

研究生期間,武迪博士參加了清華大學生命科學聯合中心博士研究生項目(CLS項目)并拿到了第一,但考慮到研究方向和研究興趣,他毅然放棄了清華,選擇了更匹配的中科院物理所的姜道華特聘研究員作為博士導師。

“是什么促使你想要跟隨姜老師進行深造呢?”我問。

“姜老師是做晶體學出身的,之前師從生物理所的張凱老師,后來又在美國華盛頓大學從事博士后研究。姜老師在結構生物學領域掌握了晶體學和冷凍電鏡單顆粒技術兩項非常重要的技術,對于我們的學術研究有非常重要的幫助。”武迪博士自豪地說,“我們平時和姜老師坐在一起辦公,交流起來也非常輕松,在學術上會得到非常專業和及時的解答。”

“那生活中的姜老師和做學術時會不一樣嗎?”我好奇地追問。

“平時我們關系也很好,我們實驗室的人也不是死板地只做科研,平時也會約著去打羽毛球或乒乓球,有些師姐就喜歡做瑜伽,放松身心其實也很重要。”武迪博士回答道。

▲ 姜老師課題組成員合照

神經學領域充滿挑戰

重要的是培養思維、發現本質

說起大部分科研人心目中的發Nature,武迪博士只是笑笑,“雖然發文章在知名雜志上會得到更多人的認可,但這并不完全是工作好壞的評價結果,也不是我們的目標。更重要的是要在科研過程中培養自己的思維,就像神經可塑性一樣,我們要把自己塑造成一個能夠敏銳地去探索生物學基礎問題,并從中發現生命的本質的人。至于發文章,就是水到渠成的順利了。”

目前整個神經學領域的發展非常快,充滿挑戰,也遍布機遇。對此,武迪博士也分享了自己對未來方向的看法。

“一個是神經的可塑性機制,即如何在學習和記憶的過程中,使神經網絡的結構和功能產生一些變化,怎么利用這種可塑性來治療神經系統疾病,這個是未來比較重要的方向。另一個是神經元活動的動態機制,當神經元進行時空之間的信息傳遞時,會產生比較復雜的模式,如果單獨如通過冷凍電鏡技術來解析的話,可能只得到一個靜態的結構,如何去記錄并且解碼分析這種神經元群體的活動,對于理解神經元網絡運行的機制有比較重要的意義。”

“另外,神經調控當中的基因表達不太一樣,不同發育情況或不同生理條件下,基因表達在大腦中如何被調控,也可以幫助理解神經系統發育和功能,這跟神經退行性疾病的發病因素也有一定關系。”

至于說有什么可以建議可以分享給未來想要進入生物/神經領域的新人,武迪博士覺得課本上的基礎知識很重要,“可能有些課本上的知識看起來很粗糙,但把它代入人體中想象就會變得很容易理解。技術本身對于你去理解更深層次的未知領域是非常關鍵的,學習的過程可能會枯燥,但要學會把技術知識轉化為自己的,這特別重要。”

除此之外,也要關注領域的最新發展,武迪博士強調一定要緊跟國際時事和新技術的發展。“比如說這次實驗使用的冷凍電鏡,以前我們很難用 x 射線衍射解析的受體或者是轉運體,現在通過冷凍電鏡就能夠比較容易解析,這就是新技術帶來的進步。”

“總之,多關注,多學習,然后堅定自己內心的信念走下去吧。”武迪博士笑著說。

瑞沃德也祝福武迪博士在今后的學習生涯中,科研順利,學術長青。

如果您想了解試用武迪博士實驗室同款

瑞沃德細胞與分子生物研究設備

長按識別下方二維碼

我們將會有專業人員與您聯系

瑞沃德細胞與分子解決方案

全面覆蓋細胞分離純化、細胞培養、細胞分析與分子生物學等常規實驗,提供從通用工具到分析定量整體解決方案,為藥物研究、基因與細胞療法研究、生物活性物質的合成研究等提供系統化、智能化、更安全和更穩定的實驗設備,貫穿體外研究全流程。

- 2025知楚全國總經銷商交流會在上海圓滿收官

- 易科泰多光譜熒光成像系統在海南熱帶海洋學院安裝

- CytScop®Mini智能細胞計數儀亮相斯坦福大學

- 熱烈祝賀易科泰榮膺2025全球數字農業品牌企業

- 湖南赫西參加"儀器維保聯盟"啟動儀式,共繪美好藍圖

- 飛納電鏡用戶培訓會廈門站圓滿落幕

- ARveo8顯微鏡助力首例頸深LVA術成功逆轉AD認知衰退

- 熱烈慶祝西美杰正式成為 Virusys 品牌代理商!

- 普瑞麥迪成為瑞士3Brain中國區戰略合作伙伴

- 2024年"MCE中國生命科學研究促進獎"評獎結果公布

- 全球視野,本土深耕-丹納赫中國生命科學平臺戰略升級

- 安捷倫向哥倫比亞大學Pawel Muranski博士授予ARC獎

- INTEGRA WELLJET試劑分液器現已支持SiLA-2集成

- 安捷倫xCELLigence實時細胞分析助力Autolus獲批

- 易科泰植物葉綠素熒光成像系統交付西安理工大學

- PAKLAB EXPO 2025年巴基斯坦實驗室展通知

- CHINA LAB 2025分析測試與實驗室展即將啟幕

- BTE第9屆國際生物技術大會暨展覽會通知

- 2025第六屆西藏醫療器械及大健康產業展邀您參觀

- ARABLAB 2025年第43屆迪拜實驗室展通知

- 柏恒科技邀您共赴第十三屆李曼中國養豬大會

- 柏恒科技十五周年暨中秋佳節趣味活動日圓滿舉行

- 東勝龍ETC811X PCR儀重磅上市,開學鉅惠好禮等你來

- 東勝龍 ETC811X 基因擴增儀重磅上市

- 柏恒科技開學季活動大促曬實驗報告拿禮品

- 2025廈門國際分析生化及實驗室展覽會通知

- CBioPC2024第23屆中國生物制品大會通知(第三輪)

- 北京凱創天佑科技發展有限公司誠聘銷售經理

- 瑞沃德對話Nature一作中國科學院物理研究所武迪博士

- 杭州瑞誠MTC9600梯度基因擴增儀重磅上市