單細胞分析助力繪制人類癌癥中腫瘤浸潤B細胞的藍圖

近日,復旦大學附屬中山醫(yī)院樊嘉院士、高強教授、中國科學院上海免疫與感染研究所張曉明研究員、浙江大學基礎醫(yī)學院郭國驥教授團隊合作,在《Science》 期刊發(fā)表了題為“A blueprint for tumor-infiltrating B cells across human cancers ”的研究論文。該研究結合單細胞轉錄組、 單細胞BCR和單細胞ATAC的多組學數(shù)據(jù),系統(tǒng)性刻畫了腫瘤浸潤性B細胞的異質(zhì)性、動態(tài)分化和表觀調(diào)控機制。創(chuàng)新地揭示了腫瘤微環(huán)境中廣泛存在的EF應答的癌種偏好性、空間定位特征、臨床意義及潛在的誘導調(diào)控機制。該研究由上海生物芯片有限公司(生物芯片上海國家工程研究中心)提供部分支持。

在腫瘤免疫過程中,腫瘤浸潤性B細胞在腫瘤免疫過程中扮演著重要的角色。這些B細胞表現(xiàn)出多種功能,主要是通過它們分化為漿細胞產(chǎn)生抗體的能力,但在不同的癌癥類型中,它們在時空上存在差異。解剖不同癌癥類型中B細胞的豐度和分化狀態(tài)有望改善免疫治療反應。為了構建全面的腫瘤B細胞景觀,該團隊研究人員對 20 種癌癥類型(477個樣本,269例患者)的 B 細胞進行了全面的單細胞多組學分析,將腫瘤浸潤 B 細胞反應分為生發(fā)中心 (GC) 樣和濾泡外(EF),具有癌癥類型偏好。結果發(fā)現(xiàn),EF B細胞反應與免疫抑制性腫瘤微環(huán)境(TME)和不良預后有關。相反,GC樣B細胞反應與抗腫瘤免疫和良好的結果有關。

01 文章詳情

文章題目:A blueprint for tumor-infiltrating B cells across human cancers

中文題目:人類癌癥中腫瘤浸潤B細胞的藍圖

發(fā)表時間:2024.05

期刊名稱:Science

影響因子:56.9

實驗技術:scRNA-seq、scBCR-seq、snATAC-seq、mIHC、代謝組、轉錄組、Bulk ATAC

DOI:10.1126/science.adj4857

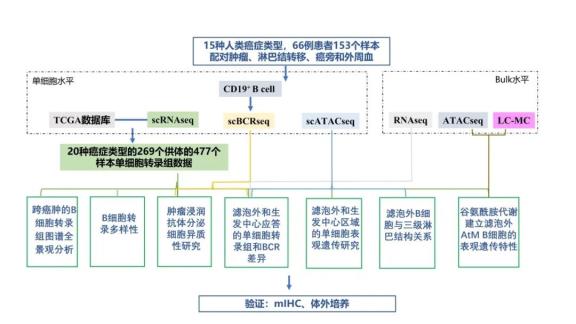

02 文章整體思路

03 研究內(nèi)容

1、跨越人類癌癥的單個B細胞轉錄組藍圖

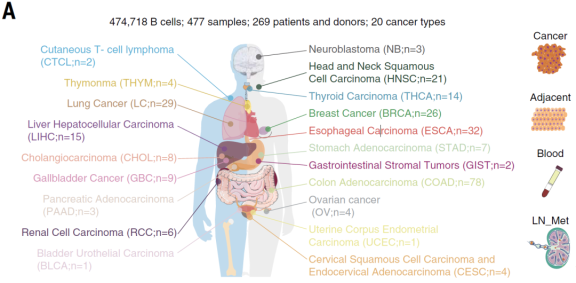

B細胞浸潤在不同類型的人類癌癥中差異很大,文章首先基于癌癥基因組圖譜(TCGA) Pan-Cancer數(shù)據(jù)集(n = 8863,31種癌癥) 評估了多種腫瘤的B細胞浸潤特征。隨后進一步選擇具有高和中等腫瘤內(nèi)B細胞評分的癌癥類型進行采樣,從15種人類癌癥類型的66例患者的153個樣本中富集分選CD19+ B細胞,包括配對的腫瘤、淋巴結轉移(LN_Mets)、鄰近的正常組織和外周血,進行單細胞RNA測序(scRNA-seq)和單細胞B細胞受體測序(scBCR-seq)。結合數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)最終建立了來自20種癌癥類型的269個供體的477個樣本的單細胞轉錄圖譜(圖1A)。共獲得了474,718個B細胞轉錄組,其中69.24%為本研究中新生成的。單細胞圖譜為B細胞研究創(chuàng)建了一個泛癌藍圖(http://pancancer.cn/B/)。

2、B細胞的轉錄多樣性

非監(jiān)督降維聚類分析確定了15種不同的B細胞亞群,這些亞群在不同的癌癥類型均有存在,并表現(xiàn)出不同的組織和癌癥類型偏好(圖1B)。其中,鑒定出代表不同B細胞成熟階段的典型B細胞亞群,包括1個naïve B細胞群, 3個activated B細胞群((ACBs;CD69和CD83)), 1個memory B細胞群, 3個GC B細胞群(LMO2+Light Zone (LZ), CXCR4+Dark Zone (DZ)和MKI67+cycling), 2個ASCs(TXNDC5+PBs和MZB1+ PCs)(圖1C)。除此之外又鑒定出了4種新的亞群(圖C):(1)干擾素刺激基因陽性naïve B細胞亞群(B_02),其高度表達IFIT3、IFI44L和ISG15,與損傷相關;(2)應激B細胞(B_03),在腫瘤中占主導地位,位于TLSs中心,高表達缺氧相關基因;(3)GC前體B細胞(B_10),在淋巴結和腫瘤中富集,一種過渡態(tài)B細胞;(4)AtM B細胞亞群(B_09),該亞群廣泛存在于TME中,高度表達應激相關基因、干擾素誘導基因和激活相關基因。新鑒定出的4種B細胞亞群表現(xiàn)出了各自獨特的功能特征。

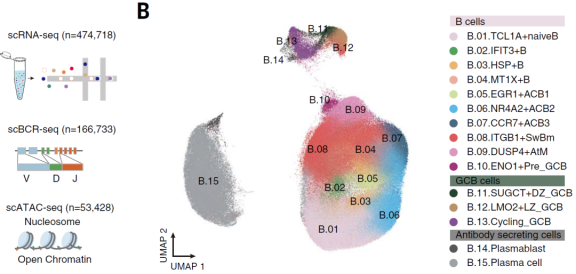

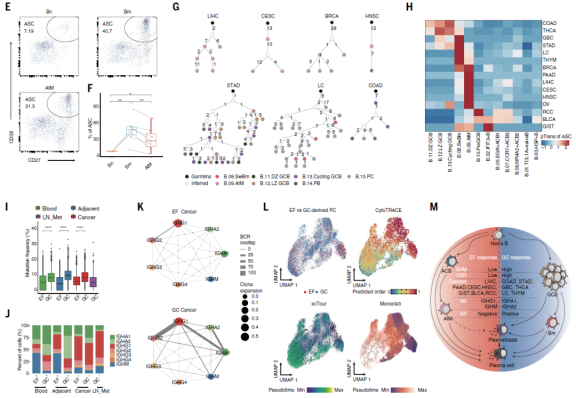

3、腫瘤浸潤性抗體分泌細胞(ASCs)的異質(zhì)性

ASCs是通過產(chǎn)生抗體來執(zhí)行效應功能的終末分化B細胞。本次高分辨圖譜顯示腫瘤浸潤的ASCs在組織分布、癌癥類型偏好、BCR庫和轉錄組譜方面表現(xiàn)出多方面的多樣性。

結合scBCR結果顯示ASCs的比例變化很大,腫瘤浸潤的ASCs比鄰近正常組織和血液中的ASCs具有更高的多樣性(P < 0.01),而非ASCs的多樣性在淋巴結中最高。15個B細胞亞群中,2個ASC亞群表現(xiàn)出最高的基因表達異質(zhì)性。對ASC進行非監(jiān)督降維聚類分析發(fā)現(xiàn)10個不同的PC亞簇具有特定的基因特征和組織分布(圖2A和2B)。這些發(fā)現(xiàn)可能有助于解釋PC在患者預后中的有爭議的作用,這可能歸因于不同PC亞群和癌癥類型的可變性。總的來說,這些數(shù)據(jù)表明不同癌癥類型對ASCs的浸潤有相當大的影響,也意味著ASCs的B細胞起源不同。

4、濾泡外(EF)路徑和生發(fā)中心(GC)路徑被癌癥劫持

之前有研究表明源自GC或EF應答的B細胞通路在自身免疫性疾病和慢性感染中都被觀察到,但腫瘤生態(tài)系統(tǒng)影響不同B細胞進化軌跡的潛力尚未得到徹底探索。由于基于PC標記的高表達,傳統(tǒng)的基于轉錄組的軌跡分析可能無法準確反映真實的分化狀態(tài)。為了解決這個問題,使用BCR克隆共享策略和無監(jiān)督聚類來識別ASCs的祖細胞,并通過RNA-seq和TCR跟蹤的單T細胞分析配對過渡指數(shù)(pTrans)、Jaccard指數(shù)和體細胞超突變(SHM)來進行追蹤,表明BCR免疫組庫是追蹤ASCs譜系的可靠分子標簽。結果發(fā)現(xiàn)AtM和Bm細胞是與ASCs克隆共享的兩個原代B細胞,這表明ASCs可能起源于典型的GC和替代的濾泡外通路途徑。GC和EF反應在不同的腫瘤中具有對應的明顯反應特征。以上表明兩個進化路徑(GC和EF)被不同的癌癥生態(tài)系統(tǒng)劫持。

文章進一步分析了BCR庫,并匹配了這兩種進化路徑的轉錄特征。為了比較EF和GC來源的ASCs分化的早期和晚期,使用了cytoTRACE、scTour和Monocle3三種方法來推斷分化狀態(tài),結果進一步支持了EF衍生ASCs的早期反應與GC衍生ASCs的延后反應形成對比的觀點。總的來說,不同的癌癥生態(tài)系統(tǒng)劫持了兩條進化路徑(EF和GC),并揭示了EF和GC衍生的ASCs之間BCR譜和轉錄特征的差異,表明了它們在抗腫瘤反應中的獨特作用(圖2M)。

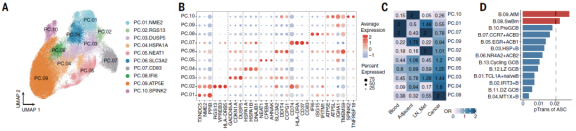

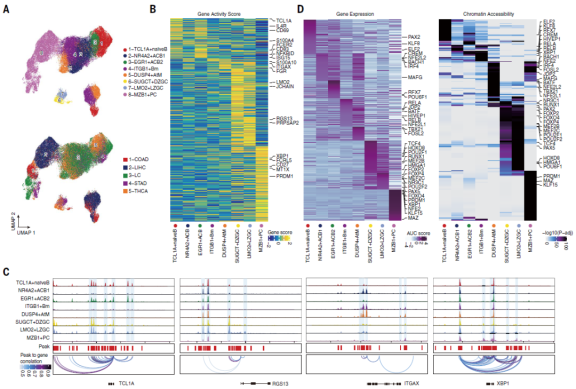

5、表觀遺傳學上調(diào)控元件在調(diào)控濾泡外和生發(fā)中心的平衡

轉錄調(diào)控是決定和維持B細胞身份的基礎。文章應用配對scRNA-seq和scATAC-seq 來表征TIBs的表觀基因組學,并獲得了來自5種癌癥類型的9名患者的53,428個TIBs的染色質(zhì)可及性圖譜。在scRNA-seq和scATAC-seq中得到的B細胞亞型及亞型的marker具有高度一致性(圖3B)。隨著B細胞分化,這些TF活性在EF和GC 腫瘤之間有所不同。隨后評估了TF偏差評分,以確定EF和GC腫瘤之間調(diào)節(jié)因子的差異。

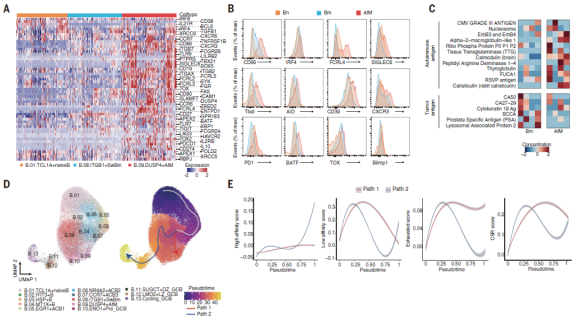

6、濾泡外的AtM B細胞具有耗竭表型,獨立于生發(fā)中心發(fā)育

AtM B細胞作為EF路徑的主要祖細胞在TME中起關鍵作用,研究人員全面研究了它們的表型和功能。AtM B細胞高度表達BCR信號(SYK)、免疫調(diào)節(jié)和激活基因(TLR7/9、CD80、CD86和CD72)。流式細胞術進一步證實了這些獨特的表型(圖4B)。這些數(shù)據(jù)共同證明了濾泡外AtM B細胞的獨特免疫表型和分子特征。同時,在Bm中觀察到體細胞高度突變(SHM),但在AtM B細胞中觀察到低或中等水平。總的來說數(shù)據(jù)表明,耗竭的AtM B細胞表現(xiàn)出抗體分泌能力受損、旁觀者激活和弱腫瘤反應性,獨立于生發(fā)中心發(fā)育。

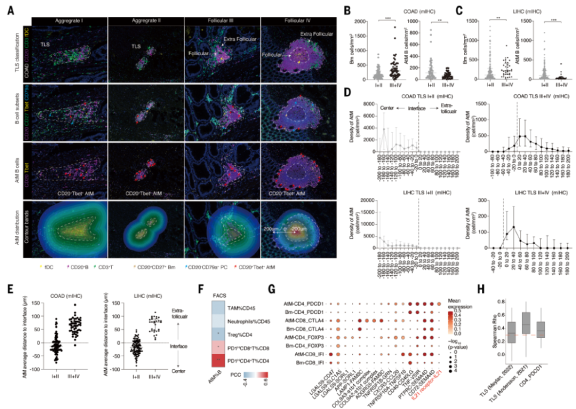

7、濾泡外B細胞空間分布于未成熟的三級淋巴結構中

TLSs通常由不同大小和細胞組成的B細胞形成。TLSs和TIBs,特別是AtM B細胞之間的空間結構和關系尚不清楚。因此著重對這一部分做了探討。根據(jù)T細胞和B細胞的數(shù)量以及fDC染色將T細胞和B細胞分為4個階段(圖5A)。在COAD和LIHC中,AtM B細胞在未成熟TLSs中顯著富集,而Bm細胞主要位于成熟TLSs中(圖5B和5C)。不同TLSs階段的ASC密度沒有差異。AtM B細胞主要位于未成熟TLSs的中心,這與早期EF反應和TLS形成的促進一致(圖5D和5E)。隨著TLS成熟,AtM B細胞遷移到外圍,而naïve B細胞始終位于TLSs的中心。這些數(shù)據(jù)證實了AtM B細胞不依賴GC的發(fā)育,也表明TLS成熟階段驅動EF和GC 癌癥中不同的B細胞分化。

8、谷氨酰胺代謝建立了濾泡外AtM B細胞的表觀遺傳特性

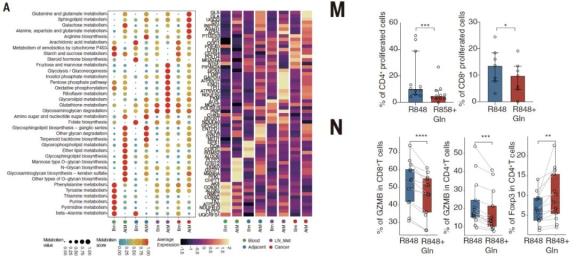

接下來,團隊研究了哪些因素在機制上驅動了TME對EF和GC路徑的主要反應。B細胞的通路分析顯示,不同人類癌癥類型的代謝途徑存在很大差異,這表明B細胞身份可能受到代謝調(diào)節(jié)。鑒于谷氨酰胺在TME中的重要作用和大量豐度,在隊列中研究了谷氨酰胺與B細胞免疫表型之間的關系。通過質(zhì)譜分析表明,EF反應優(yōu)勢型癌癥(LIHC、CESC和RCC)的谷氨酰胺含量明顯高于GC反應優(yōu)勢型癌癥。在LIHC中,腫瘤中的谷氨酰胺水平明顯高于鄰近正常組織,而COAD和STAD這兩種GC優(yōu)勢型癌癥的谷氨酰胺水平低于鄰近正常組織。因此谷氨酰胺代謝可能在TME中啟動EF反應中起潛在作用。進一步證明了谷氨酰胺衍生的代謝物α-酮戊二酸(α-KG)可以增加AtM B細胞相關轉錄因子T-bet和BATF的表達并促進其分化,同時激活哺乳動物雷帕霉素復合物1(mTORC1)信號。體外細胞實驗進一步證實了這一假設。

9、濾泡外B細胞形成免疫調(diào)節(jié)生態(tài)位,與人類癌癥預后不良有關

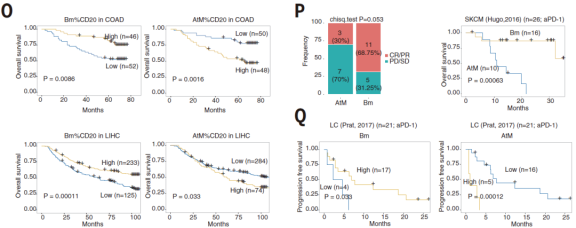

鑒于濾泡外AtM B細胞和T細胞在TLSs內(nèi)的空間共定位,進一步探索了AtM B細胞對T細胞的潛在影響(圖6A)。刺激后,經(jīng)過篩選的LIHC浸潤的AtM B細胞比非AtM B細胞分泌更多的IL-10和轉化生長因子- B (TGFb),表達更高的PD-L1,與對照相比,谷氨酰胺誘導的B細胞實驗證實了這一點。用谷氨酰胺誘導外周B細胞進入AtM,并與外周CD3+ T細胞體外共培養(yǎng)。AtM B細胞可以減少CD4+和CD8+ T細胞的增殖(圖6M),并損害T細胞產(chǎn)生IFNg、腫瘤壞死因子- a (TNFa)和顆粒酶B的能力(圖N)。AtM B細胞促進T向Treg細胞和耗竭T細胞分化。

文章最后探討了Bm和AtM B細胞在癌癥中的預后價值。Bm細胞與良好的預后相關,而AtM B細胞則相反。此外,在接受抗pd1治療的黑色素瘤(n = 26)和肺癌(n = 21)的已發(fā)表隊列中,AtM B細胞的豐度與治療耐藥性顯著相關,而Bm細胞與改善的應答和更長的生存期相關(圖P和Q)。總的來說,這些觀察結果表明,EF來源的B細胞與未成熟的TLSs和耗竭T細胞相關,導致某些癌癥的免疫治療耐藥性和預后不良。

04 文章亮點和研究啟示

(1)本文通過大規(guī)模單細胞測序技術編制了全面的泛癌B細胞圖譜,深度解析了人類癌癥中B細胞異質(zhì)性和兩種動態(tài)分化途徑,為未來的研究提供了ASCs分化軌跡的基礎參考;

(2)通過單細胞水平的多組學聯(lián)合分析比較了EF和GC應答,揭示了不同癌癥類型中B細胞狀態(tài)的異同,突出了與EF通路相關的AtM B細胞免疫抑制微環(huán)境相關的不利臨床結果;

(3)代謝-表觀遺傳網(wǎng)絡非常靈活,鎖定了關鍵代謝物谷氨酰胺衍生的代謝物α-酮戊二酸(α-KG),其可以增加AtM B細胞相關轉錄因子的表達,重新配置B細胞命運,從而促進B細胞靶向免疫療法的發(fā)展。