激光共聚焦顯微鏡成像的原理詳解

激光共聚焦掃描顯微鏡(Laser Scanning Confocal Microscope,LSCM)的歷史可以追溯到20世紀50年代。Marvin Minsky首次提出了共聚焦(Confocal)的理論概念,并在1957年申請了相關技術的專利[1]。由于當時缺乏適當的光源與數據處理能力,這一原理在提出后并未立即引起廣泛關注和應用。隨著科技的進步,尤其是光學和電子技術的發展,激光共聚焦掃描顯微鏡才逐漸得到了完善和應用。經歷了從理論提出到實踐應用,再到廣泛推廣和應用的漫長歷程,最終具有高清晰度、高分辨率、可以三維重構并可無損觀察的多功能激光共聚焦儀器誕生了。

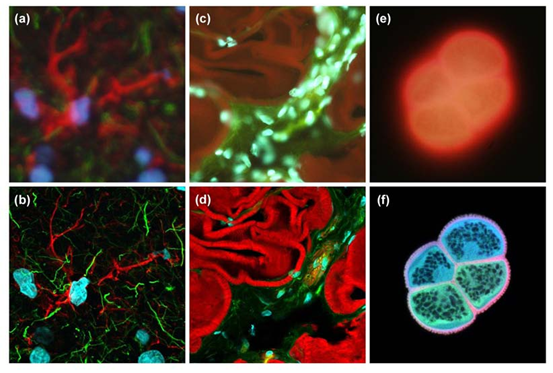

那么激光共聚焦顯微鏡的原理是什么呢?在了解之前我們先觀察一下寬場顯微鏡與激光共聚焦顯微鏡成像的區別:

圖1 寬場顯微鏡與激光共聚焦顯微鏡成像的區別[2]

圖1 寬場顯微鏡與激光共聚焦顯微鏡成像的區別[2]

(圖ace為寬場顯微鏡成像,圖bdf為激光共聚焦顯微鏡成像)

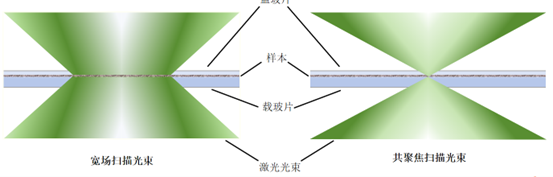

可以明顯得看出,激光共聚焦顯微鏡拍攝的圖像成像更清晰、色彩更明艷、細胞邊緣也更明顯。這是因為寬場顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡光源發出的光源光束不同(圖2),激光共聚焦顯微鏡一次只有樣品一個點被照明(直徑0.25~0.8微米,深度0.5~1.5微米),比普通寬場顯微鏡照明區域明顯更小,因此受背景光和自身熒光的影響也更小,拍出的圖像也更清晰。

圖2寬場顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡光源光束區別[2]

圖2寬場顯微鏡和激光共聚焦顯微鏡光源光束區別[2]

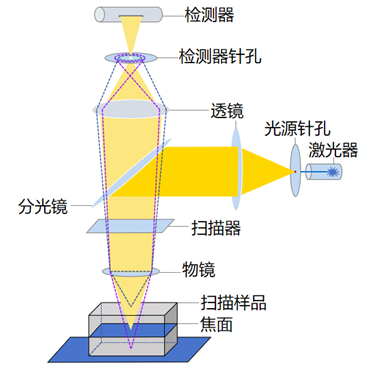

那么問題來了,點光源是在哪發射出來的呢?又是如何照射到樣本上的呢?帶著這兩個問題,我們來看一下激光共聚焦顯微鏡的構造圖。

圖3激光共聚焦顯微鏡原理[2]

圖3激光共聚焦顯微鏡原理[2]

光共聚焦的原理可以簡單由上圖解釋,以激光作為光源,激光器發出的激光通過照明針孔形成點光源,經過透鏡、分光鏡形成平行光后,再通過物鏡聚焦在樣品上,并對樣品內聚焦平面上的每一點進行掃描。樣品被激光激發的出射光長比入射光長,可通過分光鏡,經過透鏡再次聚焦,到達探測針孔處,被后續的檢測器檢測到,并在顯示器上成像,這樣就可以得到所需的熒光圖像了。

SBC搭建的徠卡stellaris 5是超高分辨率的點掃描共聚焦顯微鏡,具有22mm均勻大視場,掃描最大分辨率8K,搭載Power HyD檢測器系列能提供更高的光子檢測效率。同時還配備了拼圖模塊,Z軸序列拍攝模塊,自動聚焦模塊,共定位分析模塊,光譜拆分模塊,高階3D處理模塊等可以滿足不同的科研需求。

圖4徠卡stellaris 5超高分辨率激光共聚焦顯微鏡平臺照片

圖4徠卡stellaris 5超高分辨率激光共聚焦顯微鏡平臺照片

SBC超高分辨顯微共聚焦成像平臺,一個基于模塊化設計的激光共聚焦平臺,集成多種功能,提供精確的三維成像,及準確的細胞結構及動態過程的成像,是尖端生物醫藥研究的理想伙伴。

參考文獻:

[1]. Minsky M. Microscopy apparatus US patent 3013467[J]. USP Office, Ed. US, 1961, 658.

[2]. Claxton N S, Fellers T J, Davidson M W. Laser scanning confocal microscopy[J]. Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation, 2006, 21(1): 1-37.