內耳類器官的來源、構建過程及應用

內耳類器官

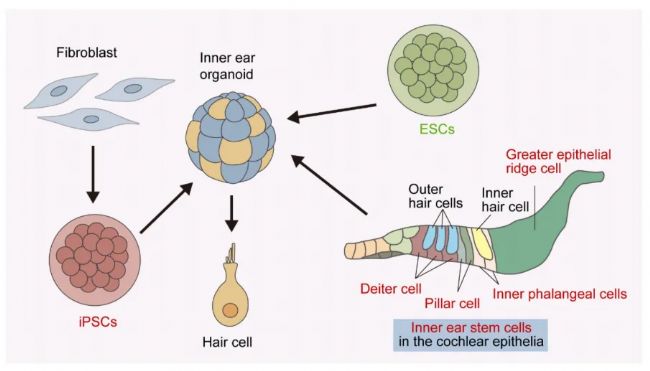

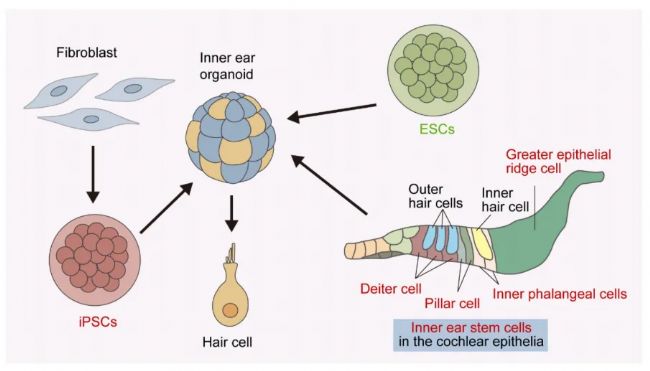

內耳類器官可以由多能干細胞或單能干細胞誘導,如胚胎干細胞、誘導多能干細胞和內耳干細胞(圖1)。多能干細胞形成內耳類器官需要多種細胞因子或小分子藥物來完美再現內耳發育的各種特征,而成體干細胞由于具有單能性,可以直接誘導分化。

圖1.內耳類器官的來源。

內耳類器官可以由多能干細胞或單能干細胞誘導,包括內耳干細胞、胚胎干細胞、誘導多能干細胞。

通過在三維培養基質中加入特定的生長因子和小分子,誘導多能干細胞發育成自組織類器官結構。三維培養的類器官在功能組織誘導、疾病建模、藥物篩選等方面有著廣泛的應用,具有很大的基礎研究和轉化應用潛力。

在3D培養條件下,為了優化培養過程中細胞-細胞和細胞-細胞外基質(ECM)的連性,除了通過細胞因子和小分子誘導細胞發育過程外,還有多種平臺用于優化3D細胞培養系統,主要分為兩大類:外力介導的無支架系統(如懸浮液滴、旋轉和磁性方法)和基于3D支架的系統(如微流控芯片和水凝膠基質等)。

內耳起源于外胚層。將人ESCs (WA25細胞系)培養于含有低濃度基質膠(Matrigel)和成纖維細胞生長因子(FGF)的培養基中,誘導外胚層分化形成致密的球形細胞團。隨后,抑制TGF信號通路,用BMP - 4刺激外胚層分化,導致第4天非神經外胚層(NNE)和神經外胚層分化。

隨后,用LDN‐193189抑制BMP信號并添加FGF‐2誘導細胞聚集向耳部-鰓外基板結構域(OEPD)分化,OEPD在第8天形成,而隨后用糖原合成酶激酶3β(GSK3β)抑制劑CHIR99021處理,結果顯示聚集物在第12天表面出現上皮突起,預示著內耳類器官的形成(圖2)。

內耳類器官可以用來模擬耳蝸毛細胞的形成。內耳類器官具有與正常耳蝸毛細胞相似的形態和功能,廣泛應用于藥物的靶向篩選和發現、疾病模型的構建和機制的研究、毛細胞再生醫學和器官修復等領域。

由于內耳的精細和復雜,目前還沒有開發出能夠在體外最大限度地模擬內耳的類器官的方法。此外,內耳類器官僅產生前庭感覺樣結構和未成熟的耳蝸毛細胞。需要進一步修改協調調節策略,以開發新的方法來誘導和分化具有分離特性的不同細胞類型,包括如何獲得成熟的耳蝸毛細胞,新生的毛細胞是否具有細胞間連接,內耳類器官在應對導致人類和其他哺乳動物耳聾的相同外源性損傷時是否與天然耳蝸相似。以及如何在體外重現調節內耳血液供應的血管系統。此外,由于不同來源的內耳類器官的異質性,類器官的生產效率和可重復性有待提高。要實現在培養皿中產生用于臨床藥物篩選和干細胞治療的功能性內耳類器官的目標,還有很長的路要走。

參考文獻:

Jieyu Qi,Liyan Zhang,Xiaohan Wang, et al. Modeling, applications and challenges of inner ear organoid. Smart Medicine. 2024;0 (0):0-0. doi:10.1002/smmd.20230028

內耳類器官可以由多能干細胞或單能干細胞誘導,如胚胎干細胞、誘導多能干細胞和內耳干細胞(圖1)。多能干細胞形成內耳類器官需要多種細胞因子或小分子藥物來完美再現內耳發育的各種特征,而成體干細胞由于具有單能性,可以直接誘導分化。

圖1.內耳類器官的來源。

通過在三維培養基質中加入特定的生長因子和小分子,誘導多能干細胞發育成自組織類器官結構。三維培養的類器官在功能組織誘導、疾病建模、藥物篩選等方面有著廣泛的應用,具有很大的基礎研究和轉化應用潛力。

在3D培養條件下,為了優化培養過程中細胞-細胞和細胞-細胞外基質(ECM)的連性,除了通過細胞因子和小分子誘導細胞發育過程外,還有多種平臺用于優化3D細胞培養系統,主要分為兩大類:外力介導的無支架系統(如懸浮液滴、旋轉和磁性方法)和基于3D支架的系統(如微流控芯片和水凝膠基質等)。

內耳起源于外胚層。將人ESCs (WA25細胞系)培養于含有低濃度基質膠(Matrigel)和成纖維細胞生長因子(FGF)的培養基中,誘導外胚層分化形成致密的球形細胞團。隨后,抑制TGF信號通路,用BMP - 4刺激外胚層分化,導致第4天非神經外胚層(NNE)和神經外胚層分化。

隨后,用LDN‐193189抑制BMP信號并添加FGF‐2誘導細胞聚集向耳部-鰓外基板結構域(OEPD)分化,OEPD在第8天形成,而隨后用糖原合成酶激酶3β(GSK3β)抑制劑CHIR99021處理,結果顯示聚集物在第12天表面出現上皮突起,預示著內耳類器官的形成(圖2)。

圖2.內耳類器官的構建。

上圖:胚胎發育過程中內耳的形成過程。

下圖:多能干細胞以類似于胚胎的方式形成類器官的示意圖。

下圖:多能干細胞以類似于胚胎的方式形成類器官的示意圖。

內耳類器官可以用來模擬耳蝸毛細胞的形成。內耳類器官具有與正常耳蝸毛細胞相似的形態和功能,廣泛應用于藥物的靶向篩選和發現、疾病模型的構建和機制的研究、毛細胞再生醫學和器官修復等領域。

由于內耳的精細和復雜,目前還沒有開發出能夠在體外最大限度地模擬內耳的類器官的方法。此外,內耳類器官僅產生前庭感覺樣結構和未成熟的耳蝸毛細胞。需要進一步修改協調調節策略,以開發新的方法來誘導和分化具有分離特性的不同細胞類型,包括如何獲得成熟的耳蝸毛細胞,新生的毛細胞是否具有細胞間連接,內耳類器官在應對導致人類和其他哺乳動物耳聾的相同外源性損傷時是否與天然耳蝸相似。以及如何在體外重現調節內耳血液供應的血管系統。此外,由于不同來源的內耳類器官的異質性,類器官的生產效率和可重復性有待提高。要實現在培養皿中產生用于臨床藥物篩選和干細胞治療的功能性內耳類器官的目標,還有很長的路要走。

參考文獻:

Jieyu Qi,Liyan Zhang,Xiaohan Wang, et al. Modeling, applications and challenges of inner ear organoid. Smart Medicine. 2024;0 (0):0-0. doi:10.1002/smmd.20230028

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com