大連化學物理研究所卿光焱團隊實現對唾液酸糖鏈連接異構體的精確區分

大連化學物理研究所卿光焱團隊實現對唾液酸糖鏈連接異構體的精確區分

本文來源:中國科學院大連化學物理研究所;轉載自中科院之聲

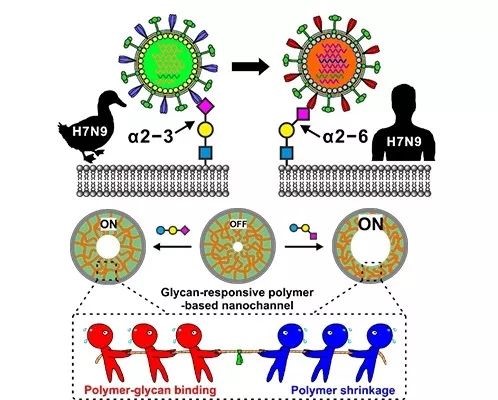

中國科學院大連化學物理研究所生物分離與界面分子機制創新特區組(18T7組)研究員卿光焱團隊,通過構筑基于生物分子響應性聚合物的仿生離子通道,實現了對唾液酸糖鏈連接異構體的精確識別與區分,同時揭示了一種基于“博弈”的轉變機制。

唾液酸糖通常以α2-3或α2-6方式連接在糖鏈末端。唾液酸糖鏈分布在哺乳動物細胞或一些分泌蛋白質表面,這種最外端位置及其廣泛的分布性使得唾液酸糖鏈在病毒感染、免疫響應、癌癥發展等過程中起著重要作用。然而由于唾液酸糖鏈組成復雜,連接形式多樣,甚至存在連接異構體,導致其識別鑒定及結構解析存在很大難度。

該團隊將具有糖識別響應性的聚合物接枝到納米通道內部,利用不同糖鏈誘導聚合物收縮,從而導致納米通道不同程度的“OFF-ON”變化,以及輸出離子電流的可識別變化,實現不同糖鏈鏈接異構體的識別與區分。這一工作進一步拓展了仿生離子通道器件在生物分子識別傳感中的應用,尤其是在復雜糖鏈分子的識別和結構解析方面做出了探索,為后續實現復雜糖鏈單分子識別與解析做了鋪墊。同時研究組還利用智能聚合物的設計理念,構建了鈣離子自調控的仿生離子通道,以及環磷酸腺苷調控的納米離子通道。

相關成果以Edge Article形式發表在英國皇家化學會《化學科學》上。該工作得到國家自然科學基金面上項目、大連化物所創新特區組啟動基金、興遼英才計劃等的支持。

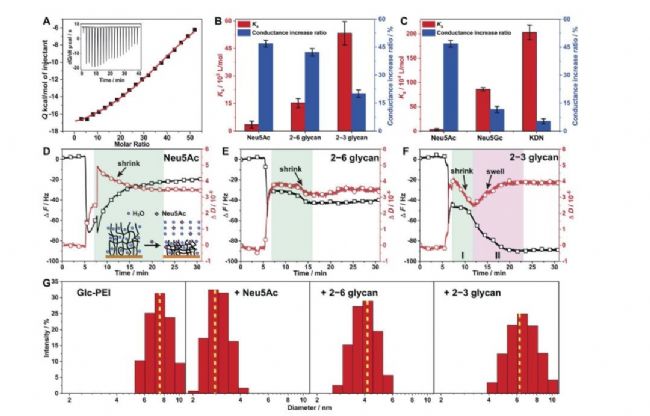

文中作者通過EDC偶聯金表面固定巰基乙酸所暴露出的羧基,將聚合物Glc-PEI修飾到QCM-D芯片表面,形成一層聚合物膜。然后,使用QSense石英晶體微天平儀器,研究了聚合物Glc-PEI與目標分析物(唾液酸單糖和兩種唾液酸糖鏈:2-3糖鏈和2-6糖鏈)之間的結合親和力及其與聚合物構象變化之間的關系。QCM-D實驗結果從頻移和能量耗散偏移兩個方面證明了聚合物Glc-PEI和分析物的結合親和力與聚合物Glc-PEI自身收縮幅度之間存在負相關關系,即強結合導致聚合物小幅度收縮,而較弱的結合卻導致大幅度的收縮。Glc-PEI聚合物膜對不同分析物(Neu5Ac,2-6糖鏈,2-3糖鏈)的吸附行為如下圖D-F所示。

如上圖(中):D) 經過最初溶液切換導致的急劇變化和振蕩后,頻率曲線逐漸上行然后平穩,耗散曲線逐漸下行,并于15分鐘后趨于平穩。這表明Glc-PEI薄膜,在吸附唾液酸糖(Neu5Ac)后逐漸脫水,大幅縮小到一個更緊湊的構象。

(E) 初始急劇位移后,頻移減弱,并立即趨于平穩,而耗散位移異常減小,并在8min內趨于平穩,說明2-6糖鏈在聚合物層上的吸附以及聚合物層脫水失重同時發生。然而,脫水和收縮過程是短暫的,最終聚合物層僅僅發生了適度的收縮。

(F)第I階段的頻移和耗散位移均減小,說明在聚合物層脫水收縮的同時發生了2-3糖鏈的吸附。隨后,耗散位移上升并趨于平緩,頻移在第二階段下降并趨于平緩,說明將聚合物層又反過來逐漸膨脹。整體上看2-3糖鏈的吸附造成了聚合物層發生小幅度的收縮。

本文題目《Biomimetic nanochannels for the discrimination of sialylated glycans via a tug-of-war between glycan binding and polymer shrinkage》點擊原文鏈接,查看原文。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com