中國西南高原內陸湖盆降水同位素動力學及其區域和局地驅動因素

在氣候強度下高原湖泊的萎縮引起了人們的廣泛關注。降水穩定同位素(δ18Op和δ2Hp)對水文氣象條件和氣候系統具有復雜的影響,為我們了解萎縮湖泊的氣候-水文動態提供了有力的工具。然而,目前大多數研究都集中在大規模大氣環流和水源的影響或者局地同位素分餾過程的影響,關于區域大氣環流、水源以及局地同位素分餾過程對降水穩定同位素時空變異性的綜合影響的研究還很有限。

基于此,為了填補研究空白,來自清華大學、芬蘭自然資源研究所(LUCK)和赫爾辛基大學農林學院的研究者在程海湖流域(26°27′-26°38′N,100°38′-100°41′E)進行了相關研究,旨在(1)探討驅動雨季同位素變化的大規模對流活動和水源的時間動態;(2)揭示導致湖北岸和南岸降水同位素組成空間差異的潛在機制。

研究區域和降雨采樣點位置。NS和SS分別代表位于北岸和南岸的降雨采樣點。

2019年4-12月觀測期間,作者在兩個樣地采集了日降水量>5mm的降水,裝入預沖洗的聚乙烯瓶中,密封冷藏保存。利用ABB LGR的液態水同位素分析儀(LGR-DLT100)對收集到的98個降水樣品進行δ18Op和δ2Hp測試,并計算了氘盈余(d=δ2H-8δ18O,全球平均降水氘盈余約為10‰)以研究降水同位素組成的非平衡效應。作者還收集了包括印度洋(25.0°-27.5° N, 100°-102.5° E),孟加拉灣(25.0°-27.5° N, 100°-102.5° E)和南海(25.0°-27.5° N,100°-102.5° E)在內的海域(25.0°-27.5° N,100°-102.5° E)的每日和每月射出長波輻射(OLR)值(小于240 V/m2的OLR值表明存在大規模有組織的對流)。另外,作者采用混合單粒子拉格朗日積分軌跡(HYSPLIT,4.0版)模型確定氣團的來源和建立源-受體關系。

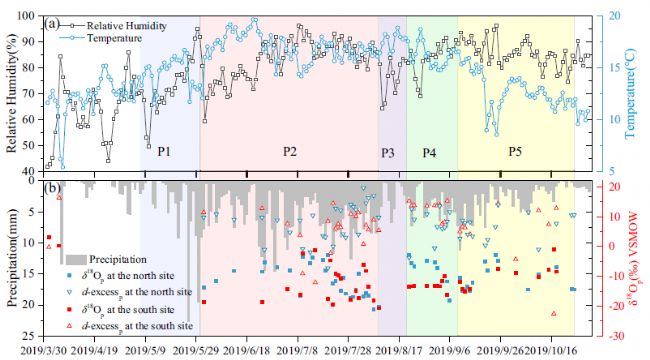

程海湖流域地表2 m以上的δ18Op(實心正方形),d-excessp(空心三角形)和氣象參數,包括相對濕度(黑色)、氣溫(藍色)(a)和降水量(b)的時間特征。根據降水同位素值,降水量和氣象因素(降水、相對濕度和溫度)的變化趨勢,劃分為P1-P5期。

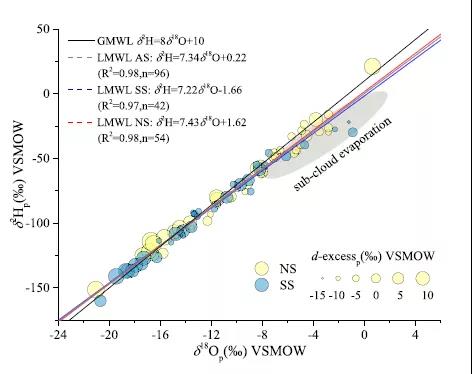

降水δ18Op和δ2Hp日散點圖和線性擬合的地區大氣降水線(LMWLs)。氣泡大小表示不同d-excess值。灰色橢圓區域受云下二次蒸發的影響。

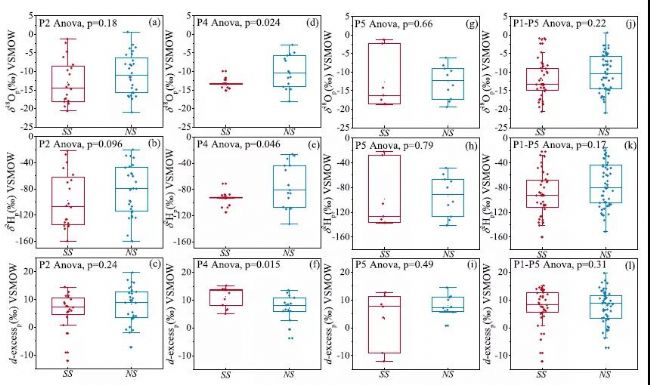

箱形圖顯示了P2(a-c)、P4(d-f)、P5(g-i)和整個P1-P5(j-l)時期南岸(SS)和北岸(NS)降水的δ18Op、δ2Hp和d-excessp分布。

【小結】

本研究調查了降水同位素組成時空變化的驅動因素,為氣候-水文同位素構建提供了理論依據。在中國西南部程海湖流域的雨季,區域性對流活動和水汽循環作用主導了同位素時間變化,云下蒸發或水汽循環控制了空間格局。地區降水的68%來源于海洋水,來自印度洋(包括OIO,OBB和OSP)的水汽是主要貢獻者。季風季節最小的δ18Op和強對流活動有關,降水效應使沿水汽輸送路徑上的同位素組成貧化。

在日尺度上,δ18Op和降水量關系很強,而δ18Op和溫度關系相對較弱。此外,1.03%的云下蒸發貧化了降水同位素組成或7%的循環水汽富集了北部降水同位素組成,可以解釋南北同位素差異。通過更大的樣本集可以得到更可靠的結論。鼓勵在程海湖流域開展至少48個月的連續降水同位素記錄工作。

掃描二維碼閱讀原文