ZooSCAN圖像掃描分析系統助力北太平洋浮游生物粒徑譜研究

近期,華中農業大學馬徐發教授科研團隊基于ZooSCAN浮游動物圖像掃描分析系統等技術,獲取了北太平洋西部亞北極區和過渡區浮游植物與浮游動物的標準化粒徑譜,并深入揭示了兩個區域內浮游生物粒徑譜的差異及其生態意義。

研究背景

在浩瀚的海洋中,浮游生物作為海洋生態系統的基礎,其粒徑譜特征不僅反映了低營養級生物的物質轉移情況,更為評估海洋生態系統的健康狀態提供了重要參數。以往,浮游動物的標準化粒徑譜(NBSS)可以通過使用一些光學浮游生物計數器等技術進行測量。然而,受粒徑范圍和分辨率的限制,傳統手段已經難以全面、準確地揭示浮游生物的粒徑譜特征。

近年來,隨著科技的進步,使用ZooSCAN浮游動物圖像掃描分析系統對NBSS進行測量成為了一種新型的研究手段。與傳統的光學浮游生物計數器相比,ZooSCAN具有更高的分辨率和更廣的粒徑覆蓋范圍。此外,ZooSCAN還能夠提供豐富的生物形態學信息,為科研人員提供了更為全面、深入的海洋生態數據。

本研究借助ZooSCAN技術,獲取了2023年5月北太平洋西部亞北極區(SA)和過渡區(TR)浮游植物和浮游動物的標準化粒徑譜(NBSS),闡述了兩個區域浮游生物的粒徑譜差異及其生態意義。

研究過程

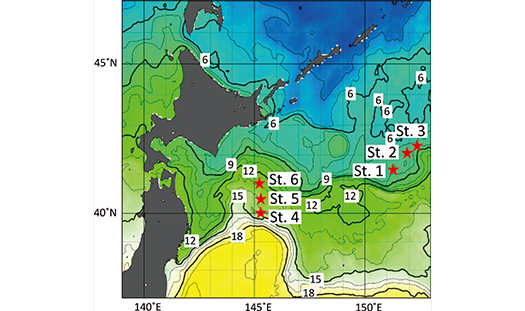

馬徐發教授科研團隊于2023年5月14-19日期間,在北太平洋西部進行浮游生物采樣(圖1),每個站點分別采集浮游植物和浮游動物樣本。

圖1 2023年5月14-19日北太平洋西部采樣站位圖,紅星表示采樣站位

在實驗室中,使用ZooSCAN浮游動物圖像掃描分析系統掃描保存的浮游動物樣本。在每次測量前,都使用去離子水進行背景測量。根據樣本量,使用1/2至1/64的浮游動物子樣本進行掃描。使用Zooprocess軟件和Ecotaxa網站處理、識別浮游動物。研究鑒定出的分類群和物種包括端足目、被囊類、毛顎類、枝角類、刺胞動物門、橈足類、海膽綱、磷蝦目、有孔蟲、猛水蚤目、水螅蟲類、軟體動物、介形類、放射蟲類、多毛類、橈足類無節幼體和魚卵等。之后使用ZooSCAN測得的浮游動物形態學數據計算生物量等參數,并通過對數線性回歸擬合粒徑譜,得到NBSS的斜率和截距。

研究結果

借助ZooSCAN技術,研究團隊成功獲取了亞北極區和過渡區浮游植物和浮游動物的NBSS。

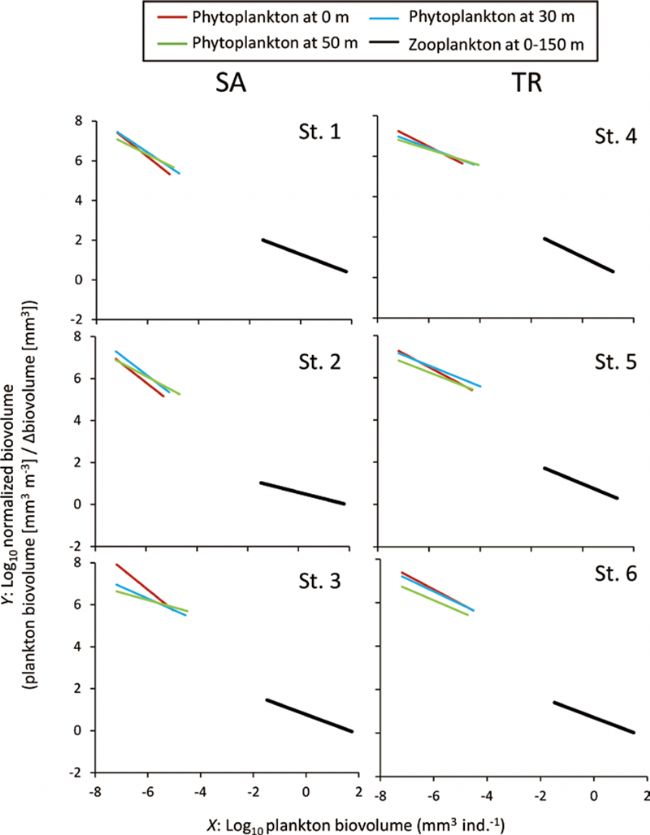

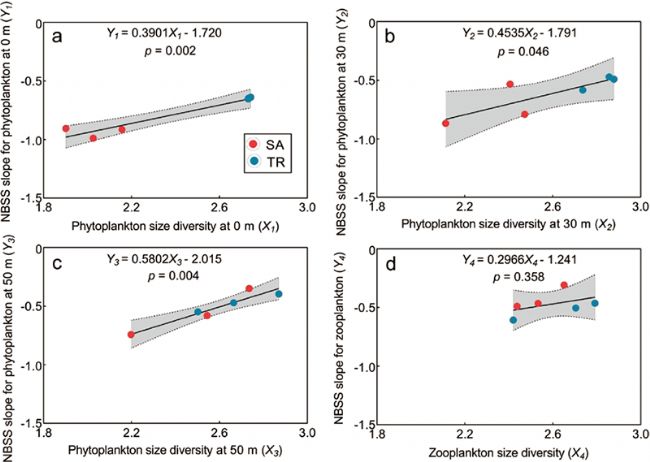

研究結果顯示,盡管亞北極區和過渡區的浮游植物豐度和生物量沒有顯著差異,但在海表,過渡區的NBSS斜率更平緩,粒徑多樣性更高(表1、圖2、圖3)。這意味著過渡區存在更多不同粒徑的浮游植物,反映了該區域更為復雜的生態系統和高效的能量流動。此外,過渡區單個浮游植物的平均生物量也大于亞北極區,這可能是由于過渡區較高的營養鹽濃度和適宜的光照條件促進了浮游植物的生長。

在浮游動物方面,兩個區域的NBSS斜率和粒徑多樣性沒有顯著差異。

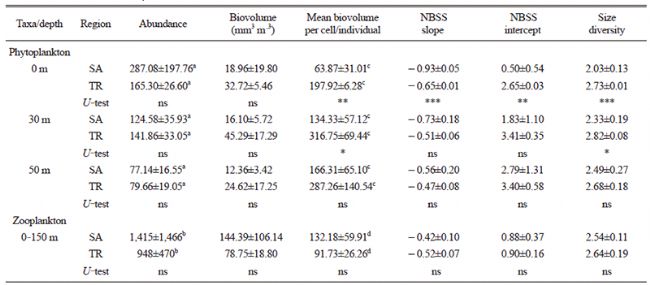

表1 2023年5月14-19日北太平洋西部亞北極區(SA)和過渡區(TR)的豐度、生物體積、平均細胞/個體生物體積、NBSS斜率、截距和粒徑多樣性的比較

圖2 亞北極區站位(SA)和過渡區站位(TR)三個深度采集的浮游植物的NBSS以及0-150 m深度范圍內采集的浮游動物的NBSS

圖3 三個深度(a - c)的浮游植物以及(d)浮游動物的NBSS斜率與粒徑多樣性之間的線性擬合。紅色和藍色符號分別代表亞北極區(SA)和過渡區(TR)的站位。陰影區域表示95%的置信區間。

總結

本研究中,ZooSCAN為揭示北太平洋西部亞北極區和過渡區浮游生物粒徑譜的差異提供了高效、準確的手段,為深入理解海洋生態系統提供了新視角。未來,隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,ZooSCAN必將在海洋生態學研究中發揮更加重要的作用,為人類認識和保護海洋生態系統貢獻更多力量。

參考文獻

Li W, Xufa M, Dongwoo K, et al. Size spectra of phytoplankton and zooplankton in the western North Pacific during May: A comparison between subarctic and transitional domains[J]. 北海道大學水産科學研究彙報, 2024, 74(1): 13-22.