背照式 sCMOS 相機Prime 95B在探索大腦奧秘的應用

隨著科學家稱人類的大腦有著驚人的860億個神經元的家園,每個細胞織帶在每個可能的方向都有幾個聯接,形成了一個控制人類思想、意識、行為的超級巨大的蜂窩網絡。深入研究神經元,也已經成為科學家們探索大腦奧秘的重要手段。

傳統了解神經元電信號活動的方法是離體或在體電生理記錄法,到后來發展使用鈣離子熒光成像技術,科學家們仍在探索更優的方法去了解這未知的“腦”世界。

電生理記錄是用來檢測神經元電信號變化最直接的手段,其優勢是具有非常精確的時間分辨率,其缺點是不僅會對神經系統造成較大損傷,同時針對群體活動難以實現對大量神經元同時檢測。

而鈣離子熒光成像技術基本原理是用熒光探針標記樣本中的鈣離子,根據樣本中的熒光探針特性單色光源發出單色光,誘發出熒光。然后根據傳感器檢測到的熒光特性即可分析樣本中的鈣離子濃度,這也是近年來檢測群體神經元活動的主要手段之一。

但鈣離子成像的時間分辨率與電生理記錄相比較差,同時很難推斷出與之對應的神經元動作電位的頻率和數量,鈣離子的熒光信號也只能反應出動作電位,無法反映出膜電位變化。

基于這些難點,為了更好的了解神經元的電信號變化,實現對更大范圍群體神經元電信號變化的高時間分辨率檢測,專家們將目標定在了對細胞膜電位變化敏感的電壓熒光探針。

目前使用的大部分熒光電壓探針一般是利用紫外光或者可見光來激發的,而活體組織對紫外和可見光具有很強的吸收和散射作用,導致其極為有限的穿透深度和空間分辨率,因此這種探針只能用來檢測大腦淺層的電信號。而生物活體組織對紅外光(750 nm - 1000 nm)的吸收和散射顯著降低,并且幾乎無生物體自發熒光干擾,具有更高的組織穿透深度和空間分辨率,以及更高的信噪比,因此使用紅外光激發,有助于更深層了解大腦的“奧秘”。

2020年4月8日,可實現對神經元膜電位的變化進行檢測的新型熒光電壓探針問世。此新型“”是由中科院神經科學研究所與中科院上海硅酸鹽研究所共同研發出的一種可用近紅外激發并對電壓更敏感的新型發光納米探針,并用它成功檢測了斑馬魚前腦神經元對食物刺激的反應,以及小鼠初級體感皮層在不同麻醉深度的神經元閾下膜電位活動。

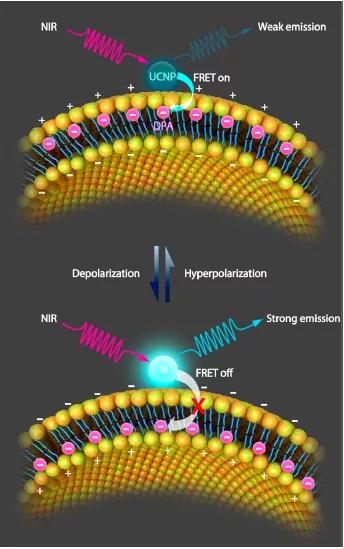

這種新型的探針基于稀土元素摻雜的上轉換熒光納米顆粒(UCNPs),利用其與六硝基二苯胺(DPA)之間的熒光共振能量轉移(FRET)原理來實現對神經元膜電位的變化的檢測。

▲電壓納米探針原理示意 (Liu et. al.,2020)

研究人員首先將UCNPs固定在細胞膜上,然后將DPA嵌入細胞膜磷脂雙分子層。在細胞靜息狀態下,帶負電荷的DPA在細胞膜外側富集,UCNPs與DPA之間距離在10nm以內,形成發光共振能量轉移效應(FRET),UCNPs發光被DPA吸收,檢測到的光信號較弱。當細胞去極化后,DPA在電場作用下于細胞膜內側富集,UCNPs與DPA之間距離超過10nm,發光共振能量轉移效應消失,從而恢復了UCNPs的發光。

神經元電信號的變化較快,時間一般只有1-2ms,而熒光探針的熒光信號又相對較微弱。因此,想要檢測到熒光共振能量轉移(FRET)這種微弱的信號,需要設備具有較高靈敏度和高幀率。在這一研究中心,經過重重篩選,最后科學家們選擇了Teledyne Photometrics背照式 sCMOS 相機 Prime 95B。

▲超高靈敏度科研級sCMOS相機—Prime 95B

Prime 95B 科學級sCMOS相機采用95%QE的背照式芯片、11μm大像元尺寸,保證了絕對的高靈敏度;可靠的制冷腔體在配合水冷情況下實現-25℃制冷,進一步抑制了暗場噪聲,最終提高圖像信噪比;配合PrimeLocate超分辨采集提供每幀動態計算和傳輸500個分子,確保了有效目標清晰成像外更進一步提升幀率;最后PrimeEnhance圖像處理提升3-5倍的動態范圍、降低本地噪聲,采集優質圖像用于數據分析。

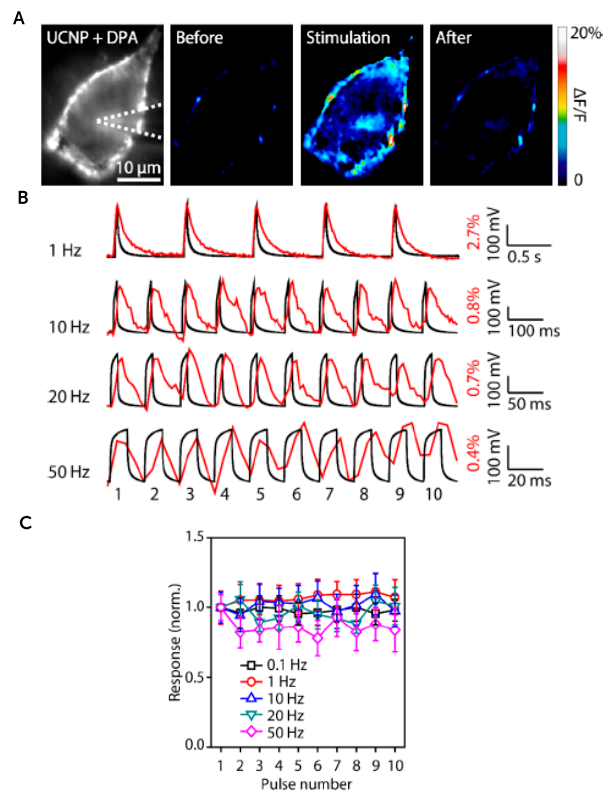

▲電壓熒光探針檢測HEK293細胞膜電位變化,A:電壓熒光探針標記的HEK293細胞在100mV去極化脈沖刺激下的熒光信號變化偽彩圖像。B:電壓熒光探針對不同頻率去極化脈沖(黑)的響應(紅)C: B中的響應匯總 (Liu et. al.,2020)

腦科學作為當前科學領域最熱門和最前沿的學科,勢必將在未來幾十年內得到長遠的發展,這與新型研究工具和技術的研究密不可分。Teledyne Photometrics 高端 sCMOS 相機作為堅強“后盾”,也將繼續為最前沿的科學研究提供有力支持!