Nature重磅新星-eccDNA的物種發現史

文章導讀

隨著高通量測序技術的發展,人類基因組中的神秘面紗被一層層的揭開。eccDNA(extrachromosomal circular DNAs,eccDNAs)作為染色體外的環狀DNA的研究也隨著國際頂 級學術期刊中《Nature》和《Cell》相繼發表的關于eccDNA在腫 瘤的發生和發展中具有重要功能的報道成為了基因組學研究中的一個爆點。那么對于eccDNA在不同物種中的研究程度也成了眾多科研工作者關注的內容。今 天小編將帶大家了解一下eccDNA在不同物種中“現身”的歷史。

眾所周知,eccDNA是染色體外的一種特殊的環狀DNA,從它的出現到人們發現它在腫 瘤中有巨大作用時,已長達55年,在此期間人們發現環狀DNA是自然界普遍存在的一種DNA分子形式,例如細菌或酵母等微生物的基因組DNA、細菌質粒、線粒體DNA等等都是環狀DNA分子。真核生物中還有一類特殊的環狀DNA分子,它們從正常基因組中分離或脫落下來,游離于染色體基因組之外,以特殊的方式參與生理或病理過程。由于它們是在染色體之外獨立存在的DNA分子,因此統稱為染色體外DNA,又因為是環狀結構,因此稱其為染色體外環狀DNA,簡稱eccDNA。它在很多物種中均存在,包括酵母、線蟲、果蠅、哺乳動物、植物等等。今 天我們將探究一下科研界新星eccDNA在不同物種中的研究歷史。

文章展示

1.來自兒童惡性腫 瘤細胞中的雙微體

發表期刊:The Lancet

影響因子:59.102

發表時間:1965.7.10

文章鏈接:MINUTE CHROMATIN BODIES IN MALIGNANT TUMOURS OF CHILDHOOD

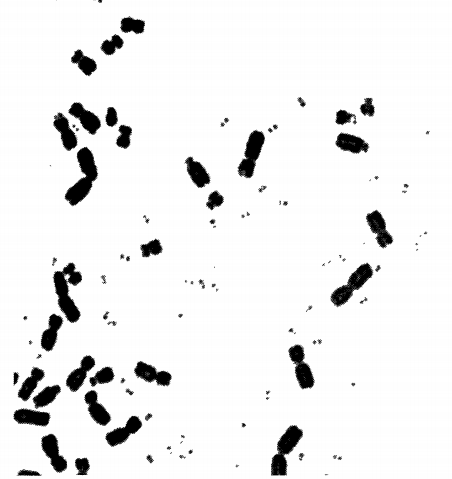

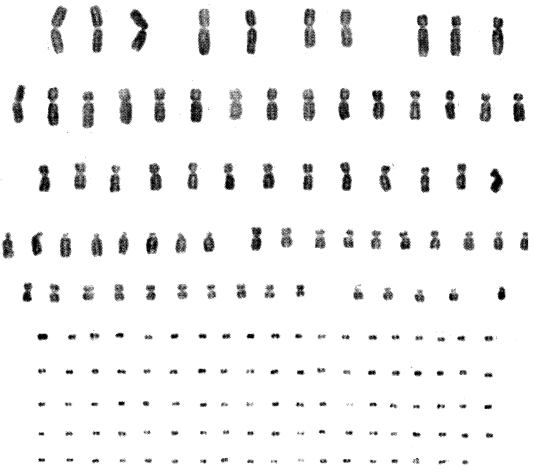

1965年David和Catherine等在檢查6例來自人類腫 瘤染色體的過程中,遇到了一個從未發現過的異常現象:除了腫 瘤細胞中結構完整的染色體組以外,有非常小的雙染色質體的存在。Cox, D.等報道從人的腫 瘤標本細胞中發現的染色體外的DNA分子經常是成對出現的,因此當時稱其為雙微體(double-minutes)。作者首先考慮了雙染色質體是外來起源的可能性。從形態上看,它們中的一些很容易讓人聯想到某些雙球菌,但經過多次探究認為它們并不是來自于細菌的污染,因此,它們的起源可以被認為是染色體來源的,但沒有足夠的證據來確定它們是如何產生的。

發表期刊:Nucleic Acids Research

影響因子:11.147

發表時間:1988.4.5

文章鏈接:Characterization of repetitive sequence families in mouse heart small polydisperse circular DNAs:age-related studies

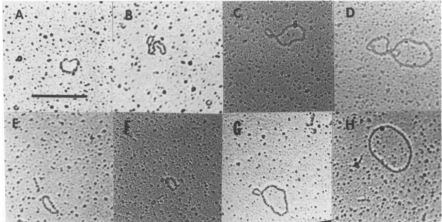

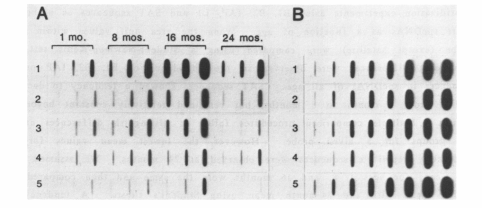

作者利用堿性變性-復性、酶切和密度梯度法從1個月、8個月、16個月和24個月C57BL/6小鼠心臟組織中分離出閉合環狀DNA(cccDNA)。電子顯微鏡分析表明,所有這些樣品都含有小的多分布環狀DNA (spcDNAs)。spcDNAs在各個年齡的大小分布相似,但在24個月的小鼠心臟spcDNA樣品中觀察到跨度更大的大小分類和更大的環狀DNA分子。根據spcDNAs的終含量,這些環狀分子在體內的數量的變化似乎并不與年齡相關。此外,[3H]-pBR322恢復研究顯示,未發現可能影響年輕組織和老齡組織spcDNAs產量變化的內源性因素。為了確定spcDNAs中重復序列的數量的變化是否與年齡相關,作者使用B1、B2、IAP、L1和小鼠基因組的序列探測心臟spcDNAs。雜交結果顯示,這些序列在spcDNAs各年齡中的表達差異較大。各年齡組中B2序列表達量較高,Ll序列低。B1-、B2-、IAP-和L1-spcDNAs的數量在小鼠出生后24個月時出現下降。說明這些多分布環狀DNA串聯重復序列的表達與小鼠的不同年齡階段相關。

發表期刊:EMBO reports

影響因子:8.383

發表時間:2002.10.15

文章鏈接:Formation of extrachromosomal circles from telomeric DNA in Xenopus laevis

端粒DNA(包括染色體外DNA)的不穩定性和可塑性通常與端粒酶的缺失和哺乳動物細胞的異常生長有關。文章中作者在早期胚胎中檢測到大量與端粒序列(tel-eccDNA)同源的松弛環,占細胞端粒DNA總含量的10%,并展示了在非洲爪蟾發育過程中染色體外端粒重復序列(tel-eccDNA)的形成。eccDNA是由脊椎動物的端粒重復序列(TTAGGG)組成的雙鏈松弛環。其大小于<2 到>20 kb之間,占早期胚胎總細胞端粒含量的10%。tel-eccDNA的數量在發育后期和成人組織中減少。作者利用一種來自非洲爪蟾卵子的無細胞提取物發現tel - eccDNA可以從精子核的端粒染色體束和裸露的DNA中以一種不依賴復制的方式從頭形成。這些結果表明在非洲爪蟾正常發育過程中的DNA端粒具有不尋常的可塑性。

發表期刊:Nucleic Acids Research

影響因子:11.147

發表時間:2005.7.26

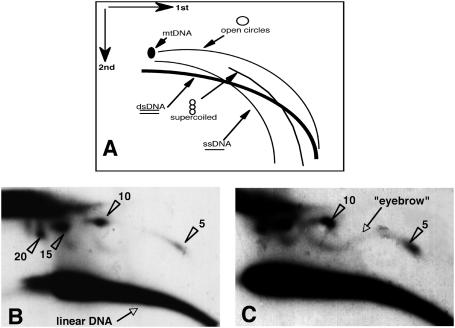

文章鏈接:Evidence for rolling circle replication of tandem genes in Drosophila

染色體外環DNA (eccDNA)是真核生物基因組可塑性的一個特征。它存在于各種生物體中,包含主要來自重復染色體DNA的序列。作者利用二維凝膠電泳檢測了果蠅eccDNA,發現在果蠅中eccDNA大小從<1 kb到> 20kb,占細胞總重復DNA的10%并存在于果蠅的整個生命周期中。此外作者首 次報道了果蠅中發生eccDNA滾動循環復制的證據,即在二維凝膠上展示了色譜法富集的特定結構,并在其他體系中作為滾環中間體(RCIs)進行了鑒定。這些RCIs與組蛋白基因同源,它們都以串聯重復序列的形式存在于染色體中。基于此,作者認為滾環復制(RCR)可能發生在任何eccDNA上,將RCR產物重新整合到基因組中可能為真核生物基因組中串聯重復擴增提供了一種新的機制。相反,從染色體中切除eccDNA可能在控制染色體重復數量和防止其過度膨脹方面發揮重要作用。

發表期刊:Nature

影響因子:43.07

發表時間:2006.10.26

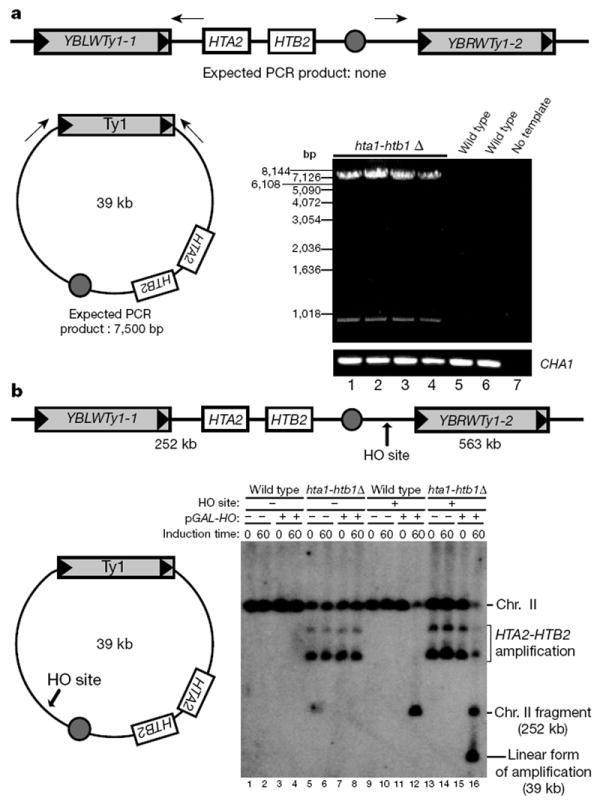

文章鏈接:Amplification of histone genes by circular chromosome formation in Saccharomyces cerevisiae

適當的組蛋白水平對轉錄、染色體分離和其他染色質介導的過程至關重要。在釀酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)中,組蛋白H2A和H2B由HTA1-HTB1和HTA2-HTB2兩對基因編碼。前期研究表明,當HTA2-HTB2缺失時,HTA1-HTB1在轉錄水平上的表達量有補償性的提高。本文提出,HTA2-HTB2通過一個小的環狀染色體進行擴增。在包含39 kb的II染色體的復制中,包括了HTA2-HTB2、組蛋白H3-H4位點HHT1-HHF1、著絲粒和復制起點。新染色體的形成是由兩側的兩個Ty1逆轉錄轉座子組成的。減數分裂后,這兩個特定Ty1元件的重組在hta1-htb1Δ突變體中具有很高的水平,表明減少的組蛋白H2A、H2B的水平刺激組蛋白基因的擴增。同時也證明了在釀酒酵母中能通過控制組蛋白基因的表達量來保持基因組的完整性。

發表期刊:The Plant Journal

影響因子:5.786

發表時間:2007.12.3

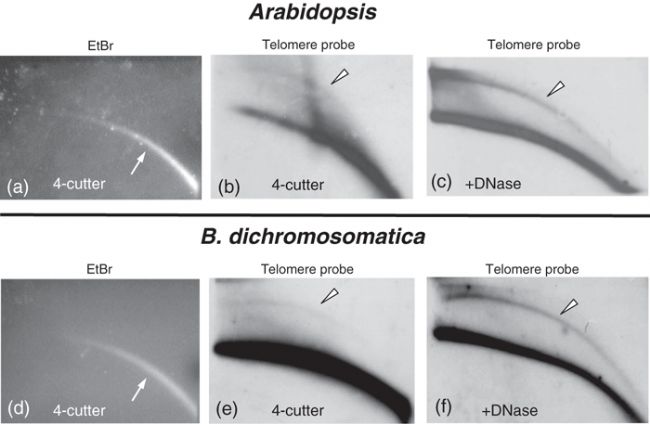

文章鏈接:Extrachromosomal circular DNA derived from tandemly repeated genomic sequences in plants

染色體外環DNA(eccDNA)是真核生物基因組可塑性的一個特征。EccDNA在大小上是異質的,包含的序列主要來自重復的染色體DNA。本文作者通過二維凝膠電泳鑒定報告了eccDNA在小型和大型基因組植物物種均有發生,結果表明eccDNA在擬南芥和短毛菊雙色體細胞中都很容易檢測到,這反映了eccDNA在野生型植物中發生是正常現象。植物eccDNA的大小從> 2 kb到< 20 kb不等,與其他生物體的大小相似。這些DNA分子相當于這兩個物種中的5S核糖體DNA (rDNA)、非編碼染色體高拷貝串聯重復序列和端粒DNA。在兩個物種中都發現了5S rDNA重復單位的環狀多聚體。這種串聯重復序列的環狀多聚體在動物模型中也被發現,說明在真核生物中eccDNA形成具有共同機制。這一機制可能是通過染色體內同源重組產生的環狀結構。這些結果對基因組可塑性和進化過程的研究具有積極意義。

發表期刊:PNAS

影響因子:9.58

發表時間:2018.2.15

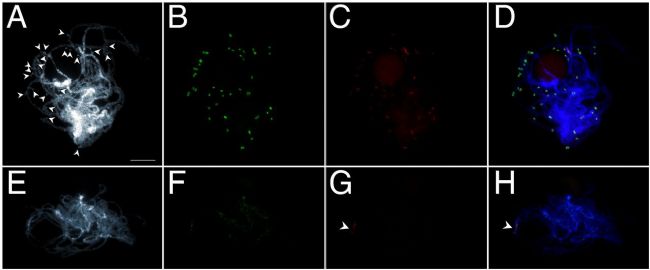

文章鏈接:Extrachromosomal circular DNA-based amplification and transmission of herbicide resistance in crop weed Amaranthus palmeri

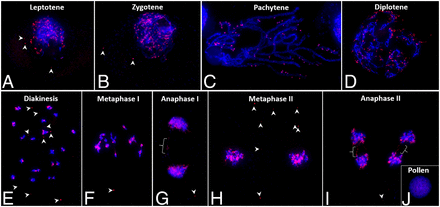

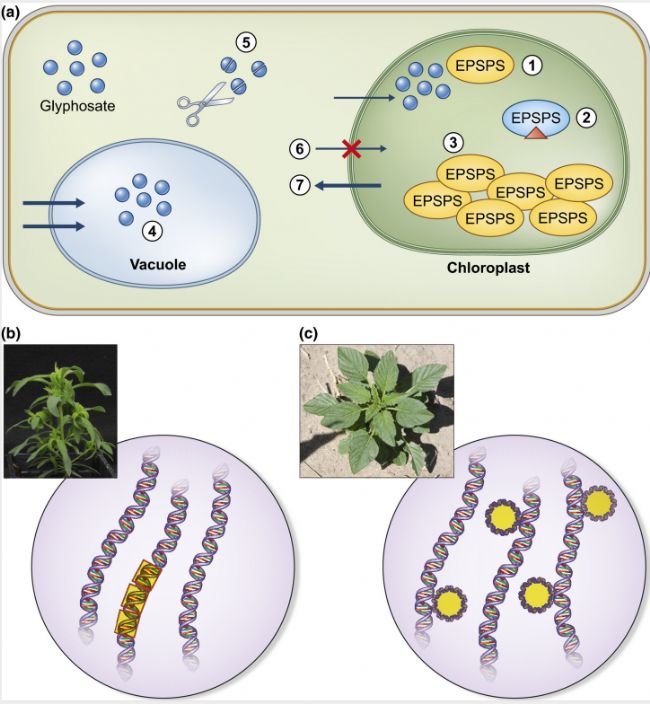

面對各種選擇壓力時,如抗 生素、細胞毒性 藥 物、殺蟲劑、除草劑和其他應激環境條件人們在許多細菌和真核生物中觀察到基因擴增的現象。這些拷貝數增加的基因一般是染色體外元件,通常包含自主復制的染色體外環狀DNA分子(eccDNAs)。棕櫚莧是一種農作物雜草,通過擴增5-烯醇丙酮基草酯-3-磷酸合酶,可以產生對草 甘膦的除草劑抗性(EPSPS)基因。本文報道了在草 甘膦除草劑(GR) 中擴增的EPSPS拷貝以不同構象的eccDNAs的形式存在。eccDNAs在有絲分裂和減數分裂的細胞分裂過程中通過一種未知的與有絲分裂和減數分裂染色體相連的機制被傳遞到體細胞、生殖細胞和子代。作者認為eccDNAs在向子細胞的傳遞過程中的不均一性可以快速產生體細胞變異,擴增孢子體中的傳遞到生殖細胞的EPSPS基因,并通過基因組可塑性和適應性進化調節快速的草 甘膦抗性。

發表期刊:New Phytologist

影響因子:7.299

發表時間:2019.4.9

文章鏈接:Molecular mechanisms of adaptive evolution revealed by global selection for glyphosate resistance

雜草對草 甘膦的抗性揭示了耐藥機制在進化中的多樣性,包括除草劑在液泡中的富集、細胞的快速死亡反應、除草劑靶向目標EPSPS(5-烯醇丙酮基酯-3-磷酸合酶)中的核苷酸多態性和EPSPS基因拷貝數的增加。對于雜草抗草 甘膦基因EPSPS基因拷貝數增加的過程中,觀察到兩種不同的分子遺傳機制,串聯重復機制和一個與染色體相連并在減數分裂時傳遞給配子的大的染色體外環狀DNA(eccDNA)。這些不同的機制對抗性性狀的傳遞、適應和遺傳產生了一系列影響,特別是eccDNA,為證明除草劑抗性基因如何進化為植物能適應當代環境脅迫的性狀帶來新的見解。

發表期刊:Nucleic Acids Research

影響因子:11.147

發表時間:2019.8.28

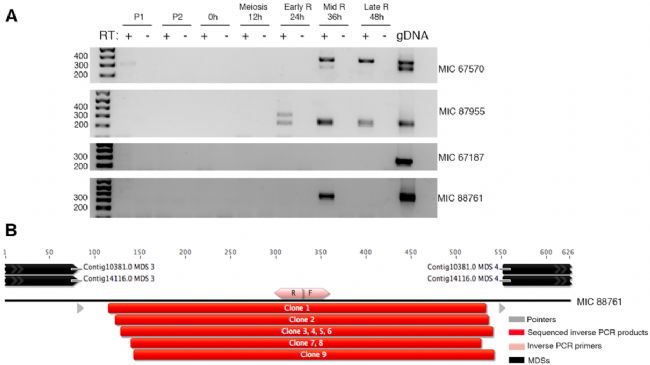

文章鏈接:Programmed genome rearrangements in Oxytricha produce transcriptionally active extrachromosomal circular DNA

染色體外環DNA (eccDNA)是真核生物基因組不穩定性的驅動因素,也是基因組程序化重排的產物,但其程度尚未在尖毛蟲(一種發育過程中具有復雜的DNA消除和易位的纖毛蟲)中報道。文中作者捕獲了基因組重排中特定的環狀DNA分子,從而深入了解其程序性基因組重排的過程。作者恢復了數千個循環切除的Tc1/marine型轉座元件和高可信度的非重復種質限制基因位點。通過使用環狀DNA深度測序、2D凝膠電泳和反聚合酶鏈反應驗證了它們的環狀拓撲結構。此外,還證明了環狀DNA在尖毛蟲中轉錄,產生重排特異性的長鏈非編碼RNA。數千個eccDNA分子的程序化形成使尖毛蟲成為一個研究核酸拓撲結構的模式生物。這也表明eccDNA參與了程序化基因組重排。

發表期刊:PLOS Biology

影響因子:7.076

發表時間:2019.10.31

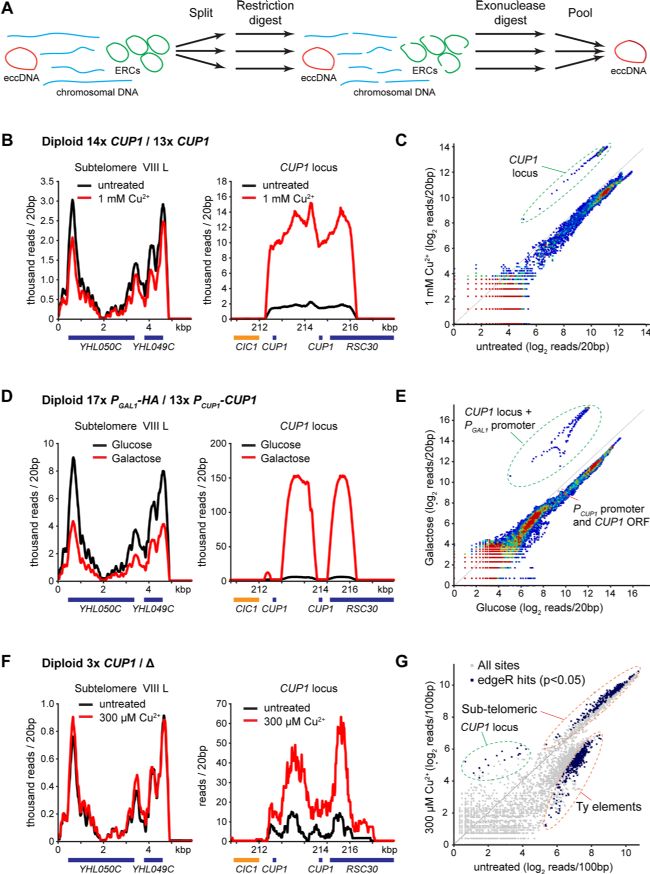

文章鏈接:Transcription-induced formation of extrachromosomal DNA during yeast ageing

染色體外環DNA (eccDNA)允許快速和廣 泛的基因拷貝數變異從而促進適應性進化,且該過程往往與ai癥和衰老的生理病理機制有關。文章中作者證明了在銅處理環境下衰老的酵母中積累了高水平的含有銅抗性基因CUP1的eccDNA。串聯重復的CUP1基因的轉錄導致了含CUP1基因的eccDNA積累。文中開發了一種靈敏的、可定量的eccDNA測序方法,可以顯示銅處理時的CUP1 eccDNA積累情況,且具有精確的位點特異性。Sae2、Mre11和Mus81處理導致DNA雙鏈斷裂(DSBs)并從CUP1位點重新形成eccDNA,全基因組分析表明,其他編碼蛋白的eccDNA在衰老的酵母中具有類似的生物發生途徑。雖然CUP1 eccDNA豐富,但其復制效率不高,在衰老細胞中eccDNA的高拷貝數是由于頻繁的形成eccDNA和eccDNA的不對稱分離而導致的。上述研究表明,年齡相關的遺傳變化隨著轉錄模式的變化而變化,導致基因拷貝數受環境的影響。

發表期刊:Genome Biology and Evolution

影響因子:3.462

發表時間:2019.12.20

文章鏈接:Near-Random Distribution of Chromosome-Derived Circular DNA in the Condensed Genome of Pigeons and the Larger,More Repeat-Rich Human Genome

來源于染色體的染色體外環狀DNA (eccDNA)在許多真核生物物種中是常見的。然而,基因組的大小、基因組中的重復元件的含量等基因組特征是否會影響eccDNAs的數量仍有待研究。本文以家鴿為模型生物,研究了與人類基因組相比,家鴿基因組重復元件的分布和數量。通過對三種不同年齡、不同飛行行為的鴿子血液和胸部肌肉中eccDNA的測序,發現了3萬個獨特的eccDNA。作者確定了鴿子胸肌中可能存在eccDNA的基因組區域,其中包括參與肌肉發育的基因。此外,作者還發現,盡管eccDNA數目與鴿子的生物學年齡無關,但在一個不會飛的品種(王鴿)中,特異的eccDNAs數量明顯高于家鴿。此外,對來自鴿子和人類骨骼肌的eccDNA進行比較發現,每個人類細胞核中有9-10倍的特異的eccDNAs。從重復元件中提取的eccDNA序列在人類中占基因組的比例為72.4%(預期為52.5%)和而在鴿子中占8.7%(預期為5.5%)。綜上所述,eccDNAs在鴿子中是常見的,并且在不同物種和亞種之間每個細胞核中特異的eccDNA的數量是不同的,同時也表明了重復序列中的eccDNA與基因組中含有的重復元件的比例相關。

發表期刊:The Plant Cell

影響因子:9.618

發表時間:2020.07

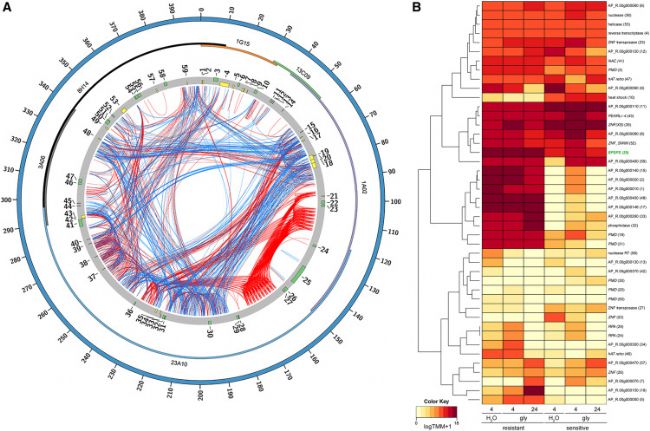

文章鏈接:The EccDNA Replicon: A Heritable, Extranuclear Vehicle That Enables Gene Amplification and Glyphosate Resistance in Amaranthus palmeri

基因拷貝數變異是生物對環境壓力作出反應的主要機制。這常常導致不平衡的結構變化,作為維持生命的適應能力而存在。然而,人們對于引起基因增殖的潛在機制卻知之甚少。在這里,作者展示了一個對金花莧研究得到的獨特結果,在金花莧中有一個常見的大約400kb的染色體外DNA(eccDNA),其中包含(EPSPS)基因和其他58個具有編碼解 毒、復制、重組、轉位和運輸等功能基因。對草 甘膦脅迫條件下金花莧的基因表達分析顯示,這59個基因中有41個表達了EPSPS的高表達基因,以及轉氨酶、鋅指蛋白和一些未鑒定蛋白的編碼基因。eccDNA復制子的基因組結構是由重復序列的可移動遺傳元件組成的,這些可移動遺傳元件可能對穩定性、DNA復制以及相鄰序列和中間序列的整合至關重要。此外,對籽粒莧(軟莖莧)和水大 麻(硬莖莧)同源基因的比較分析表明,更高層次的染色質相互作用有助于金花莧形成來源于基因組的eccDNA復制子結構。

上海云序生物科技有限公司

Shanghai Cloud-seq Biotech Co., Ltd. 地址:上海市松江區莘磚公路 518 號 20 號樓 3 樓

地址:上海市松江區莘磚公路 518 號 20 號樓 3 樓

電話:021-64878766

傳真:021-64878766

網址:www.cloud-seq.com.cn

郵箱:market@cloud-seq.com.cn