活體成像技術在腦缺血研究中的應用

活體成像技術在腦缺血研究中的應用

腦血管疾病已經成為全世界危害人類健康的一種重要疾病。利用動物腦缺血及缺血再灌注模型來模擬人類腦血管疾病并對之進行研究,是當前神經科學的常用研究手段。腦缺血發生后,會伴隨著新生血管的形成,如何檢測新生血管的血流,以及腦缺血程度的評估也是當下研究的熱點。傳統用于人類缺血性損傷的診斷,如磁共振成像(MRI)、計算機斷層掃描(CT)等檢驗技術因其應用成本高、適用性低等局限性,很少被用于動物腦缺血模型的評估。

活體成像技術利用近紅外波長范圍激發的熒光探針——吲哚氰綠(ICG),可對小動物腦缺血再灌注后腦部血管的血流情況、梗死面積等指標進行評估。韓國慶熙大學醫學院的Hye-Min Kang等研究人員利用VISQUE活體成像系統評估了小鼠腦缺血損傷模型中腦膜血管變化、梗死面積、梗死區血流量等指標的變化情況,從而對腦損傷后的功能恢復有了更直觀的認識。

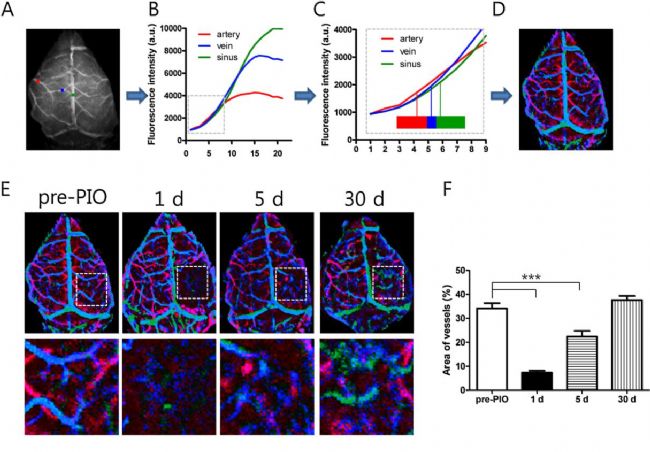

首先,研究人員利用C57 BL/6小鼠構建了PIO(腦缺血手術)模型,同時按照0.001 mg/g體重的劑量尾靜脈給予ICG制劑,從PIO手術前到術后30天,在實時拍攝模式下觀察了腦部相關區域動脈、靜脈及靜脈竇的動力學實時成像。結果發現:腦部相關區域的血管功能PIO術后1天后受到嚴重損害,5天后血流信號逐漸改善,到30天后腦部血液循環基本達到正常(圖一)。

圖一:ICG模式實時成像(Time-series)及脈管彩色成像

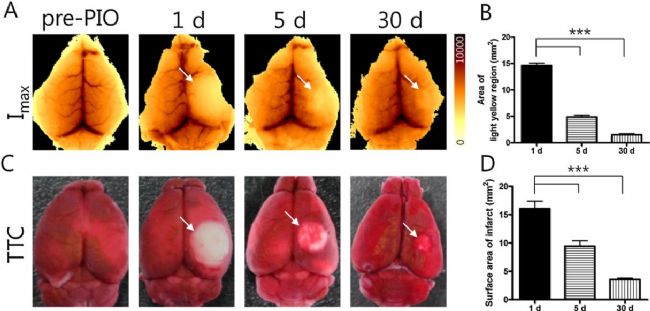

接下來,研究人員進一步對受損腦區的梗死面積進行了檢測,利用VISQUE活體成像中動力學分析軟件CleVue觀察了Imax的變化趨勢。結果發現與TTC染色(腦缺血損傷常用的指標)結果高度一致(圖二),這也側面印證了VISQUE活體成像結果的準確度。

圖二:腦部梗死區域活體成像及TTC染色成像

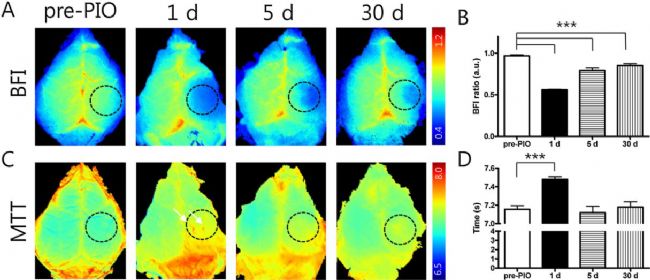

最后,作者對腦部缺血區域的血流指數(BFI)、血流平均時間(MTT)進行了分析(圖三)。結果都表明:PIO術后1天,相關區域血液循環顯著受損,到30天后血管功能得到了明顯的恢復。

圖三:PIO術后恢復過程中BFI、MTT參數比較

目前的研究表明,VISQUE活體成像系統在ICG模式下通過實時成像可以觀察腦缺血后生理恢復。此外,該圖像分析方法還可評估腦損傷相關藥物的藥效評價。由此可以預見,在腦缺血、卒中等腦部相關疾病的臨床前研究中,VISQUE活體成像系統必將成為一項不可或缺的科研檢測手段。

參考文獻:

Kang, H.M., I. Sohn, and C. Park, Use of indocyanine green for optical analysis of cortical infarcts in photothrombotic ischemic brains. J Neurosci Methods, 2015. 248: p. 46-50.