靶向抗體偶聯藥物的發展和作用機制

ADC 藥物

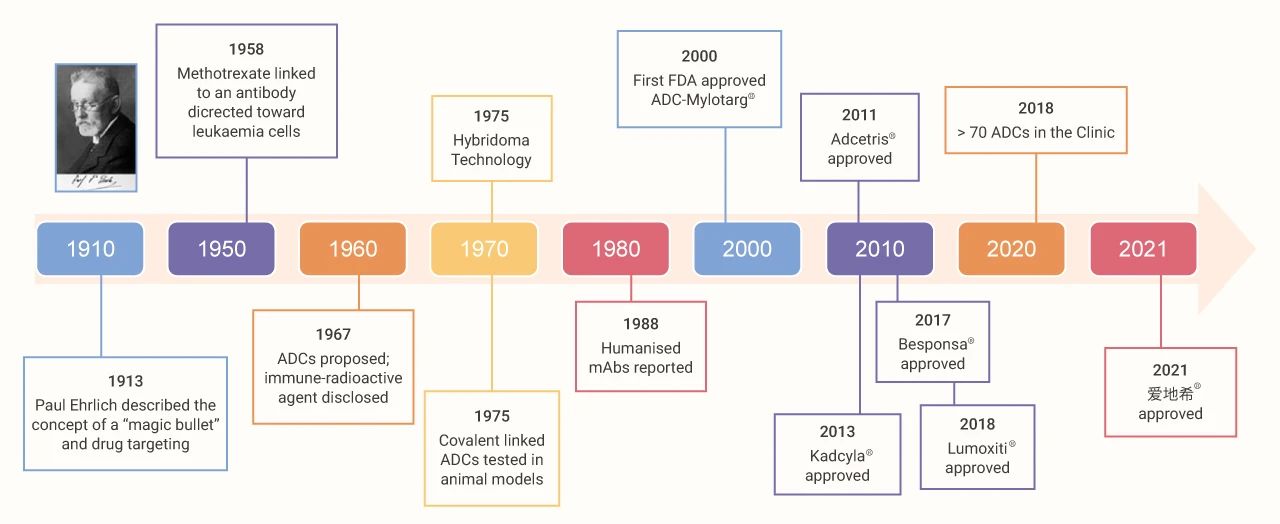

20 世紀初,德國諾貝爾獎得主 Paul Ehrlich 最早提出 ADC 藥物的構思。1958 年,Mathe 首次將甲氨蝶呤偶聯抗鼠免疫球蛋白治療白血病,拉開了 ADC 藥物的研究序幕。經過科學家們的不懈努力,ADC 藥物終于取得突破性進展。特別是在實體瘤上的成功應用,ADC 藥物的研發進入了黃金時代。根據 Nature 預測,未來 5 年 ADC 藥物的全球市場銷售額將會超過 164 億美元。值得一提的是,我國自主研發的 ADC 藥物維迪西妥單抗于 2021 年 6 月 9 日獲 NMPA 批準上市。ADC 藥物發展簡史,以及已被 FDA 批準的部分 ADC 藥物的結構圖分別如下所示:

圖 1. ADC 藥物的發展史[2]

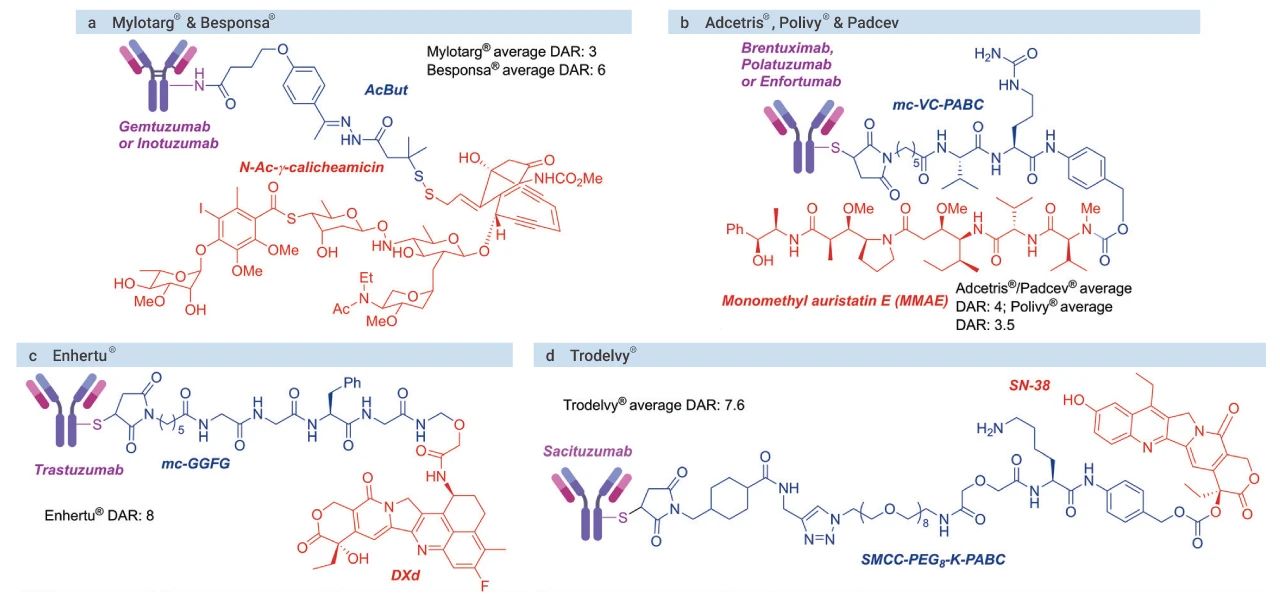

圖 2. ADC 藥物的結構[3]

(紅色表示細胞毒素,藍色表示連接子,其余表示抗體部分)

(紅色表示細胞毒素,藍色表示連接子,其余表示抗體部分)

ADC 藥物的具體作用機制及其治療窗

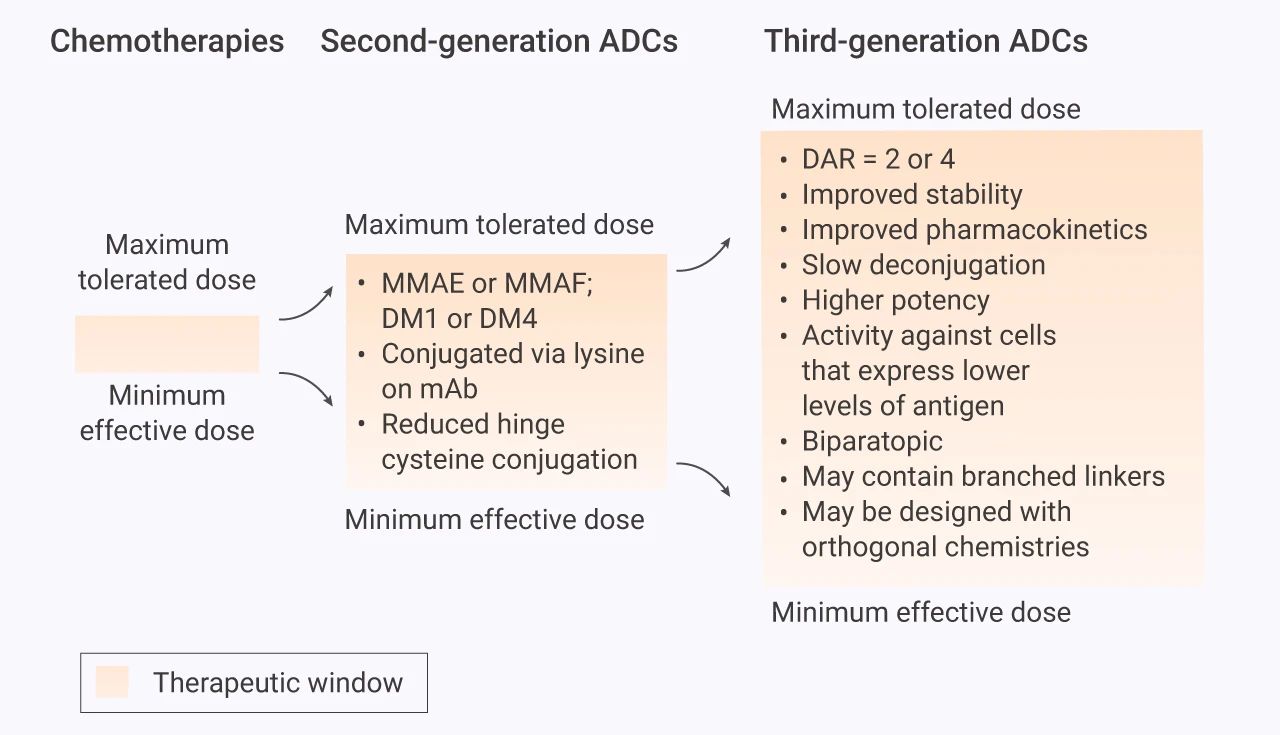

與傳統的細胞毒性藥物相比,ADC 藥物可以增加有效載荷的效力,并降低其毒性。ADC 藥物結合腫瘤相關抗原;進而通過內吞作用內化進入細胞;ADC 藥物在溶酶體中發生裂解;最后有效載荷釋放,并發揮藥效 (破壞微管或者 DNA)并誘導靶細胞發生調亡[4]。細胞毒性藥物的靶向遞送,可以增加藥物到達腫瘤細胞的百分比,從而降低了最小有效劑量,提高了最大耐受劑量。然而,由于脫靶毒性 (如連接子穩定性較差) 的存在,第二代 ADC 藥物的治療窗還是較窄 (圖 3)。

抗體、連接子、有效載荷和偶聯技術的不斷優化,使得第三代 ADC 藥物的治療窗進一步增大,這也是目前的研究熱點。

圖 3. ADC 藥物的治療窗[5]

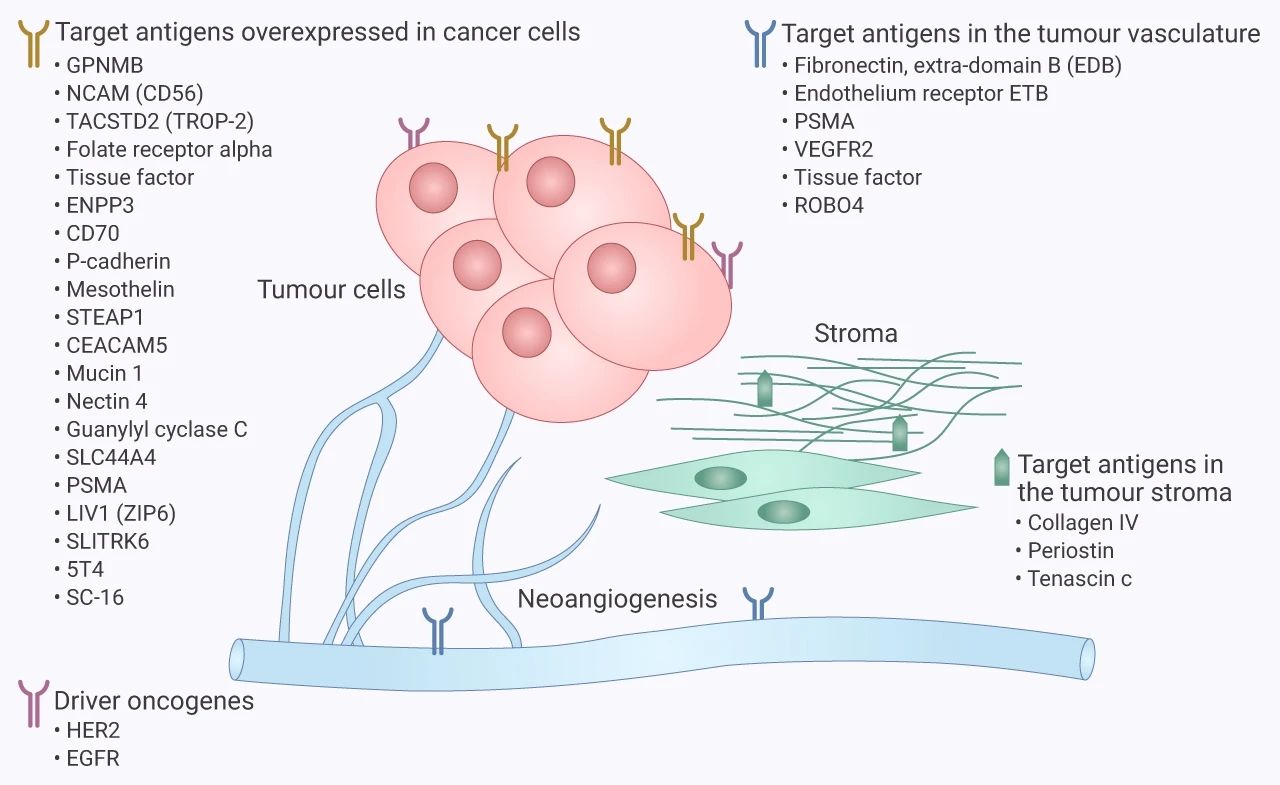

腫瘤靶抗原

圖 4. 實體瘤中 ADC 相關的靶抗原[6]

抗體

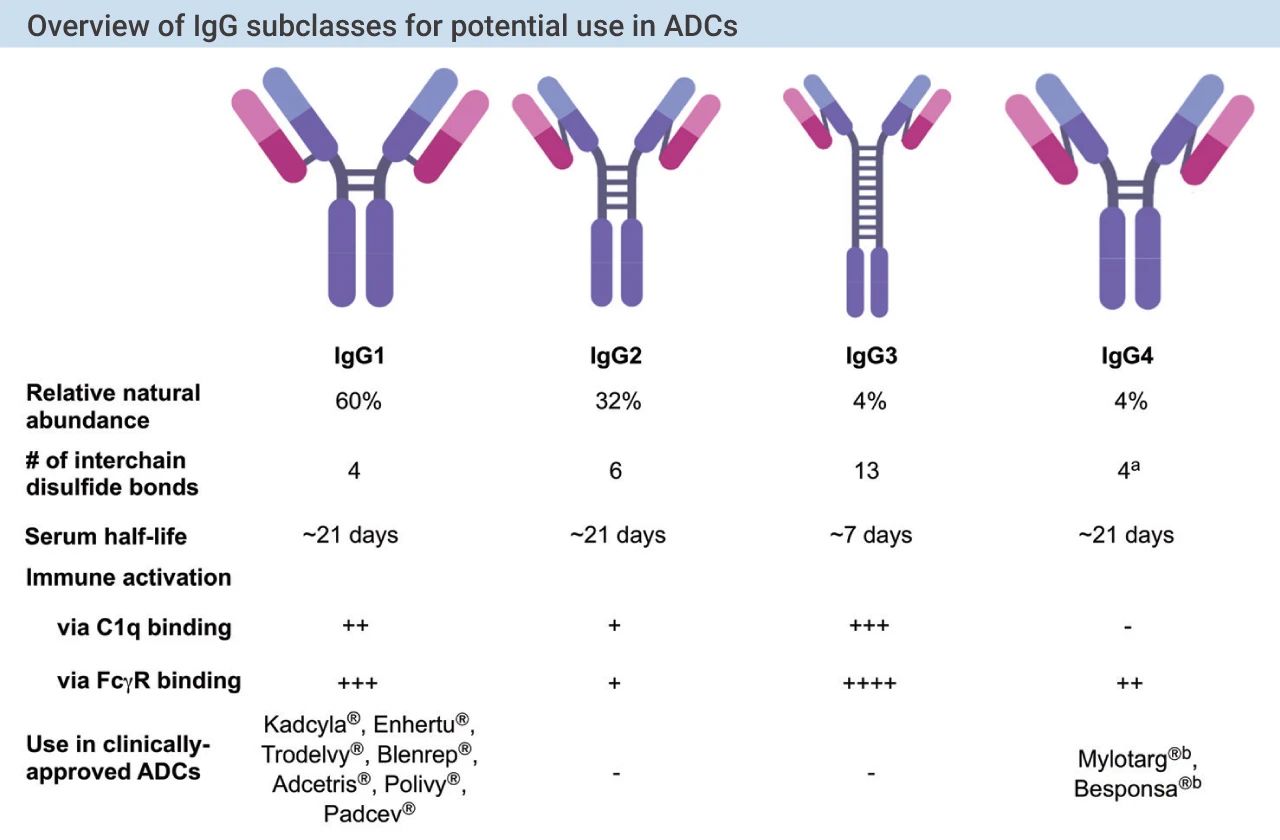

理想的抗體需要對腫瘤相關抗原具有較高的特異性和親和力,血漿中穩定性好,免疫原性低,較低的交叉反應,較長的循環半衰期和有效的內化等特點。目前,所有臨床和臨床前發展的 ADCs 都含有免疫球蛋白 G (IgG) 同種型的抗體。IgGs 可分為四個亞型:IgG1、IgG2、IgG3 和 IgG4 (如圖 5)。其中,IgG1 和 IgG4 被成功應用于 ADC 藥物。

圖 5. 用于 ADC 藥物的 IgG 亞型總結[3]

有效載荷

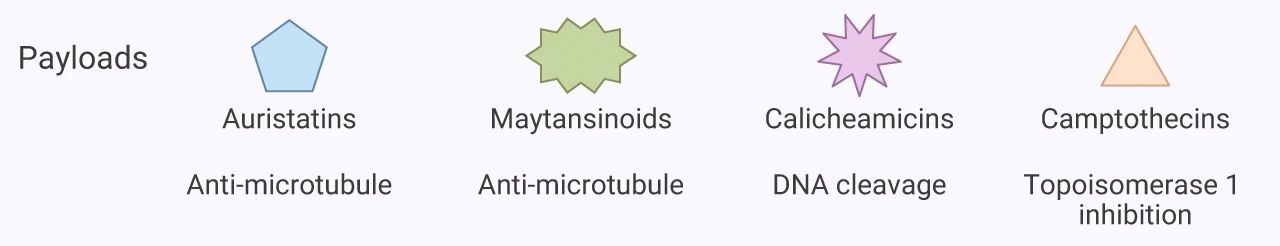

理想情況下,它們對腫瘤細胞具有較高的毒性,IC50 值應在亞納摩爾 (sub-nanomolar) 范圍內 (如圖 7)。此外,它們應具有合理的溶解度、足夠的穩定性、較低的免疫原性和較長的半衰期。目前最常用的 Payloads 有:微管抑制劑 (如 MMAF)、DNA 損傷藥物 (如卡奇霉素) 和其他的細胞毒性化合物 (如紫杉醇) (如圖 6)。

圖 6. ADC 藥物的有效載荷[7]

圖 7. ADC 藥物的有效載荷效力[8]

連接子

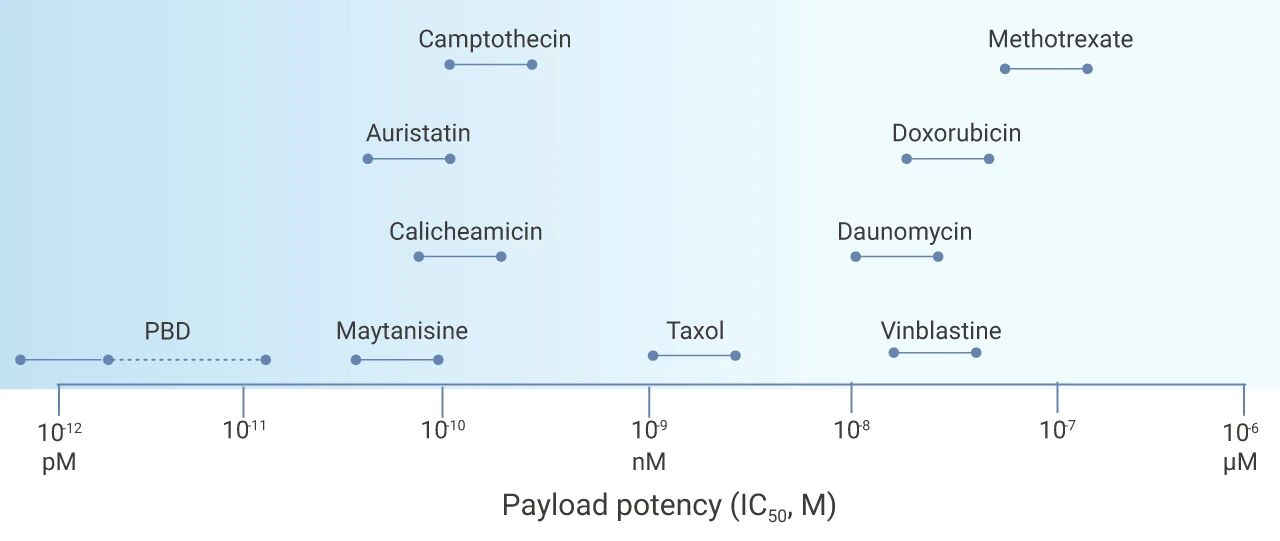

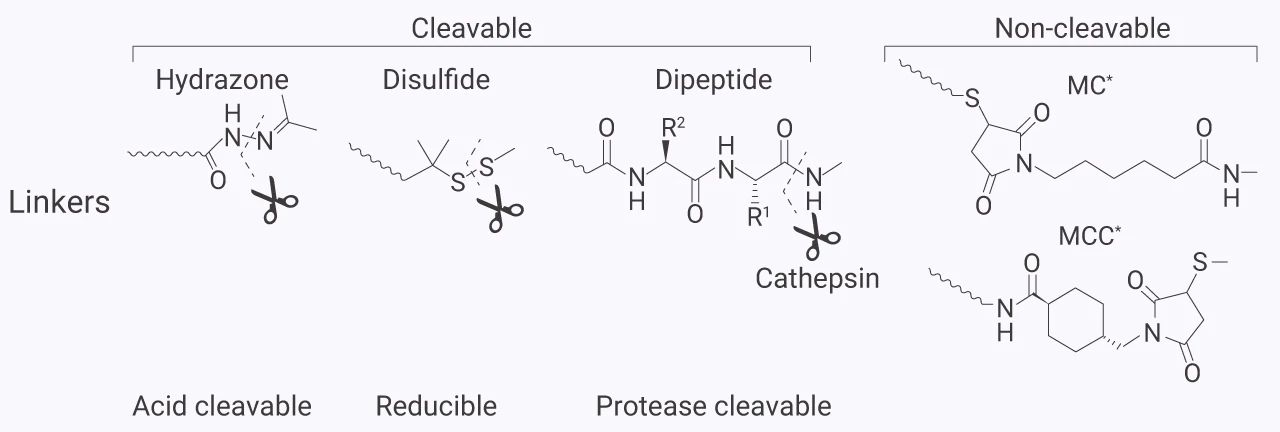

理想的連接子應在血液循環中十分穩定,以避免小分子毒素提前釋放損傷正常的組織或細胞。同時,在腫瘤細胞內需能快速且有效地釋放有效載荷。連接子主要有兩種類型:可裂解型 (cleavable) 和不可裂解型 (non-cleavable)。可裂解型的連接子又可以分為:酸可裂解的、可還原的和蛋白酶可裂解的。

圖 8. ADC 藥物的連接子優缺點[9]

常見的可裂解型連接子有:腙類 (如 NH2-PEG4-hydrazone-DBCO)、二硫化物 (如 PDdEC-NB) 和二肽 (如 Boc-Dap-NE) 等;常見的不可裂解型連接子有:MC 和 SMCC 等。

圖 9. ADC 藥物的連接子[7]

偶聯技術

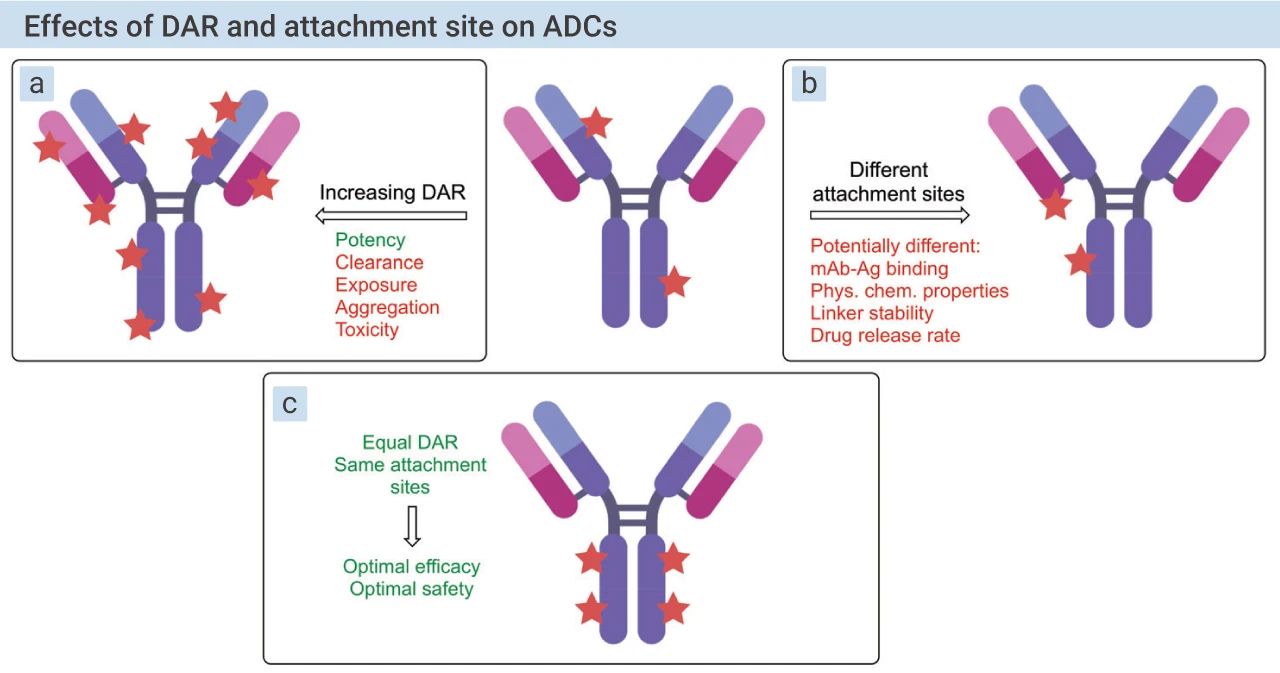

早期,FDA 批準的 ADC 藥物大多采用異質化連接技術:即基于胺的賴氨酸連接 (amine-based lysine conjugation) 和基于巰基的半胱氨酸連接 (thiol-based cysteine conjugation) 等。然而,采用這些隨機的連接策略,產生異質性和不穩定的 ADC 藥物,帶來更多的毒性風險 (如圖 10)。

圖 10. DAR 和連接位點對 ADC 藥物的影響[3]

達到最佳的療效和安全性,能產生同質性和穩定性 ADC 藥物的連接技術成為研究熱點。隨著技術的不斷更新,位點特異性連接 (site-specific conjugation) 技術可以產生同質的 ADC 藥物,進一步增加治療窗。這些可控的連接策略主要包括:Thiomab 定點偶聯、非天然氨基酸定點偶聯和各種酶催化的定點偶聯等。

總結:

ADC 作為一種新型靶向的抗癌藥物,擁有巨大的市場前景和發展空間。盡管 ADC 藥物在抗腫瘤方面也有毒性風險,但隨著工程化抗體的發展、連接子不斷的優化、高活性載荷的發掘和偶聯技術的不斷完善,新型高效低毒的 ADC 藥物將會不斷涌現,我們相信,ADC 藥物在未來 10 年將引領抗腫瘤新藥研發。

MCE 的服務優勢

■ 豐富的產品種類

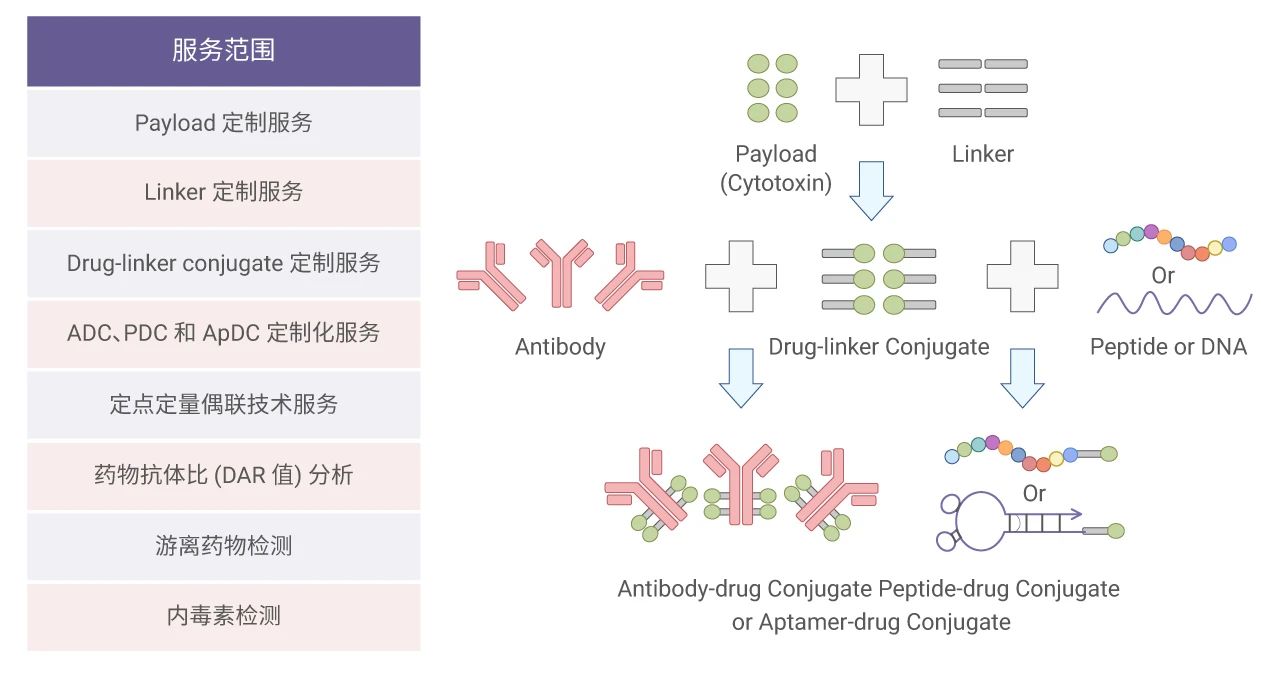

服務全球 ADC 的研發與生產,擁有 900+ 的 ADC 相關產品,戳下圖,見更多產品。

■ 強大的合成能力與經驗

MCE 配備強大的技術人才團隊和國際先進的設備,對于 ADC 產品,我們擁有豐富的研發和生產經驗,并與 Abbvie 和 AstraZeneca 等知名藥企建立合作關系。

根據客戶要求合成不同類型的 ADC 產品,確保產品的有效性與一致性,始終保證優質高效的服務品質。MCE 能夠提供 ADC 相關產品的設計、合成、分析、純化、優化、檢測和評估等一站式服務。

相關服務

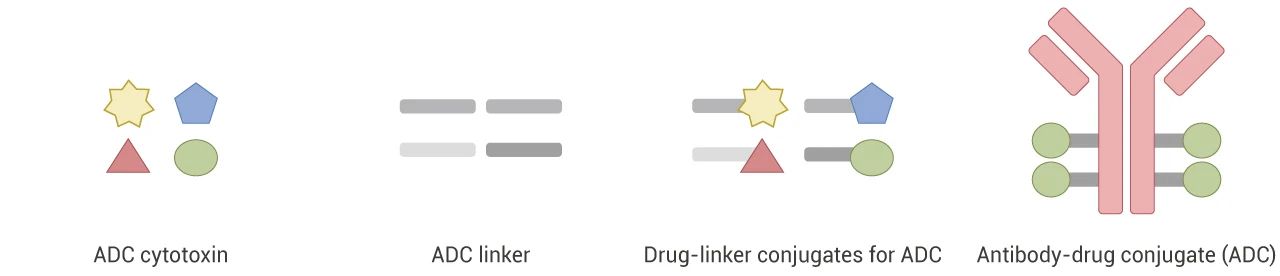

| ADC Cytotoxin |

| Mertansine (DM1) 是一種微管蛋白抑制劑,可以通過連接子偶聯到單克隆抗體上,形成抗體偶聯藥物 (ADC)。 |

| Calicheamicin 是一種腫瘤抗生素,也是有效的細胞毒性試劑,可引起 DNA 雙鏈斷裂,抑制 DNA 合成。 |

| ADC Linker |

| MC-Val-Cit-PAB 是一種蛋白酶裂解的連接子,可用于制備 ADC 藥物。 |

| SMCC 是一種不可裂解的連接子,可用于合成 ADC 藥物。 |

| Drug-Linker Conjugates for ADC |

| SMCC-DM1 (DM1-SMCC) 是由連接子 SMCC 和毒性分子 DM1 連接而成的,可用來制備抗體偶聯藥物 (ADC)。 |

| MC-Val-Cit-PAB-duocarmycin 是抗體偶聯藥物的一部分,由 DNA 小溝結合烷化劑 duocarmycin 和 ADC 連接子 MC-Val-Cit-PAB 連接而成。 |

| Antibody-drug Conjugate (ADC) |

| Trastuzumab emtansine 是一種抗體偶聯藥物 (ADC),其結合了 HER2 靶向的曲妥珠單抗的抗腫瘤特性以及微管抑制劑 DM1 的細胞毒活性。可用于晚期乳腺癌的研究。 |

| Trastuzumab deruxtecan 是一種抗人表皮生長因子受體 2 (HER2) 抗體-藥物偶聯物 (ADC)。由人源化抗 HER2 抗體,酶促裂解的肽接頭和拓撲異構酶 I 抑制劑組成。可用于 HER2 陽性乳腺癌和胃癌的研究。 |

參考文獻

1. do Pazo C, Nawaz K, Webster RM, et al. The oncology market for antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2021 Aug;20(8):583-584.

2. David E Thurston, Paul J M Jackson, et al. Cytotoxic Payloads for Antibody–Drug Conjugates[M]. The Royal Society of Chemistry, 2019.

3. Walsh SJ, Bargh JD, Dannheim FM, Hanby AR, Seki H, Counsell AJ, Ou X, Fowler E, Ashman N, Takada Y, Isidro-Llobet A, Parker JS, Carroll JS, Spring DR. Site-selective modification strategies in antibody-drug conjugates. Chem Soc Rev. 2021 Jan 21;50(2):1305-1353.

4. Chau CH, Steeg PS, Figg WD, et al. Antibody-drug conjugates for cancer. Lancet. 2019 Aug 31;394(10200):793-804.

5. Beck A, Goetsch L, Dumontet C, Corvaïa N, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2017 May;16(5):315-337.

6. Diamantis N, Banerji U, et al. Antibody-drug conjugates--an emerging class of cancer treatment. Br J Cancer. 2016 Feb 16;114(4):362-7.

7. Drago JZ, Modi S, Chandarlapaty S, et al. Unlocking the potential of antibody-drug conjugates for cancer therapy. Nat Rev Clin Oncol. 2021 Jun;18(6):327-344.

8. Nakada T, Sugihara K, Jikoh T, Abe Y, Agatsuma T, et al. The Latest Research and Development into the Antibody-Drug Conjugate, [fam-] Trastuzumab Deruxtecan (DS-8201a), for HER2 Cancer Therapy. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2019;67(3):173-185.

9. Tsuchikama K, An Z, et al. Antibody-drug conjugates: recent advances in conjugation and linker chemistries. Protein Cell. 2018 Jan;9(1):33-46

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com