熒光原位雜交技術原理及應用

熒光原位雜交技術技術原理是將熒光素直接或間接標記的核酸探針[或生物素、地高辛、dinit rophenyl(I)NP)、aminoacetylAAFfluorine(AAF)等標記的核酸探針與待測樣本中的核酸序列按照堿基互補配對的原則進行雜交,經洗滌后直接在熒光顯微鏡下觀察。

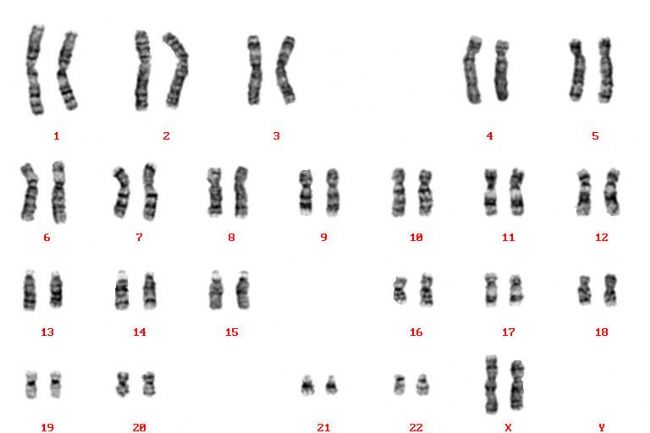

熒光原位雜交技術是一種重要的非放射性原位雜交技術,原理是利用報告分子(如生物素、地高辛等)標記核酸探針,然后將探針與染色體或DNA纖維切片上的靶DNA雜交,若兩者同源互補,即可形成靶DNA與核酸探針的雜交體。此時可利用該報告分子與熒光素標記的特異親和素之間的免疫化學反應,經熒光檢測體系在鏡下對待DNA進行定性、定量或相對定位分析。

熒光原位雜交技術優點

熒光原位雜交與其他原位雜交技術相比,熒光原位雜交具有很多優點,主要體現在:

熒光原位雜交技術優點

熒光原位雜交與其他原位雜交技術相比,熒光原位雜交具有很多優點,主要體現在:

①FISH不需要放射性同位素標記,更經濟安全。

②FISH的實驗周期短,探針穩定性高,特異性好,定位準確,能迅速得到結果。

③FISH通過多次免疫化學反應,使雜交信號增強,靈敏度提高,其靈敏度與放射性探針相當。

④多色FISH通過在同一個核中顯示不同的顏色可同時檢測多種序列。

⑤熒光原位雜交既可以在玻片上顯示中期染色體數量或結構的變化。也可以在懸液中顯示間期染色體DNA的結構。

熒光原位雜交技術應用

熒光原位雜交技術在基因定性、定量,整合、表達等方面的研究中頗具優勢,目前已經被廣泛應用于遺傳病診斷、病毒感染分析、產前診斷、腫瘤遺傳學和基因組研究等許多領域,在臨床檢驗、教學和研究等方面扮演著重要的角色。

熒光原位雜交技術在基因定性、定量,整合、表達等方面的研究中頗具優勢,目前已經被廣泛應用于遺傳病診斷、病毒感染分析、產前診斷、腫瘤遺傳學和基因組研究等許多領域,在臨床檢驗、教學和研究等方面扮演著重要的角色。

基因(或DNA片段)染色體定位和基因圖譜繪制

熒光原位雜交目前應用的基因定位的主要方法是FISH。分離到的DNA序列直接通過FISH,同時采用多種顏色熒光素的標記探針,結合中期染色體和間期細胞方面的信息,可快速確定一-系列DNA序列之間的相互次序和距離,完成基因制圖。用不同顏色炎光索標記2個不同的DNA鏈,而且他們在染色體上的距離大于1Mbp時,可以依據不同探針信號的排列關系分辨他們在染色體上的順序。

若采用5-溴脫氧尿嘧啶( 5-Burd )處理細胞,能夠獲得高分辨顯帶的染色體,提高DNA鏈標記到染色體上的分班能力。如使用間期細胞,2個DNA鏈的距離可以縮短至50kb,這個間距是染色體上分辨距離的1/20,不同探針的次序可以通過測量間期細胞的距離來確定。確定DNA鏈在染色體上的精細位置適用于檢在某些特殊的染色休易位和缺失。標記同一-DNA鏈與不同種屬細胞的染色體雜交,可以找出不同種屬之間的同源基因以及基因在染色體上的位置,從而了解種屬之間的進化關系。

IMSTAR是Françoise Soussaline博士于1985年創立于法國巴黎,致力于發展圖像學分析設備,上世紀90年代初開始全面研發智能全自動臨床圖像分析設備,目前已經發展到第六代產品,是世界上最為先進的臨床圖像設備之一,也是全球唯一的可以實現智能全自動分析的系統,在生命科學智能圖像分析系統領域處于絕對領導地位已經長達10年。

IMSTAR旗下產品涉及組織學、病理學、分子學、細胞遺傳學等方面,在細胞遺傳方面主打產品為CYTOSTAR,其中包括和染色體核型分析、FISH、mFISH、CGH、HER2/Neu、熒光計數、中期/間期腫瘤診斷NFR、核DNA含量PM、有絲分裂指數MI、Rare Cells、慧星、微核、APO動力學等,并可以為客戶量身定做所需分析系統。

Copyright(C) 1998-2025 生物器材網 電話:021-64166852;13621656896 E-mail:info@bio-equip.com